- 募集定員~50名

- 定員上限なし

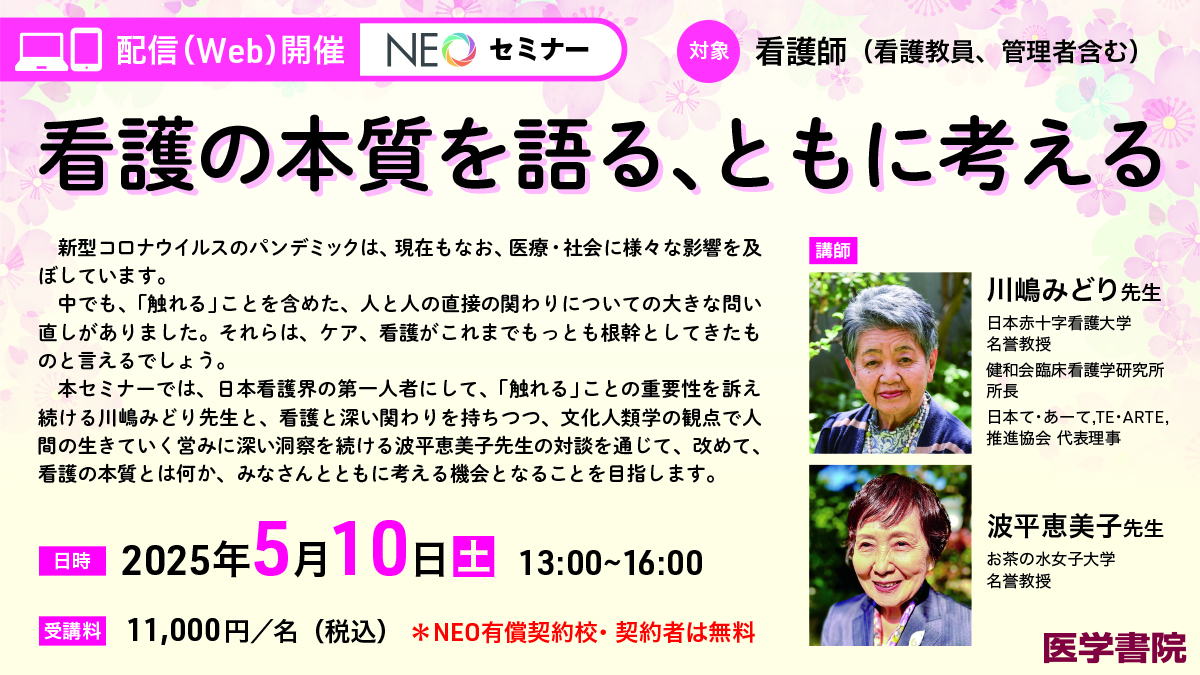

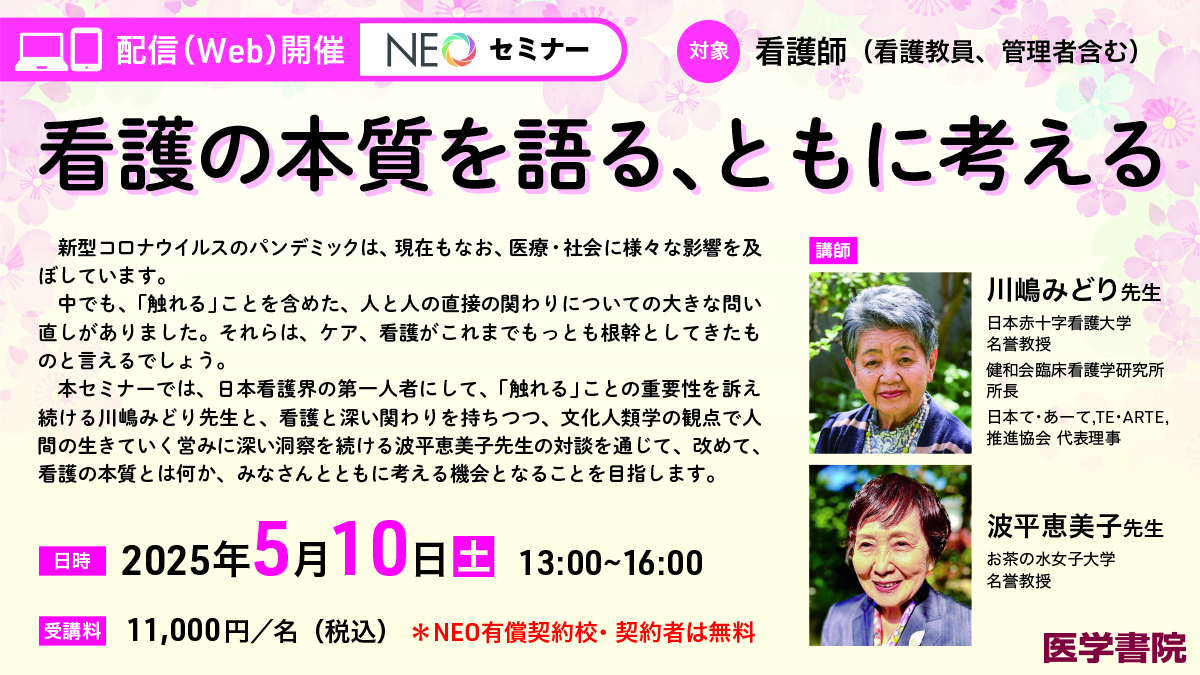

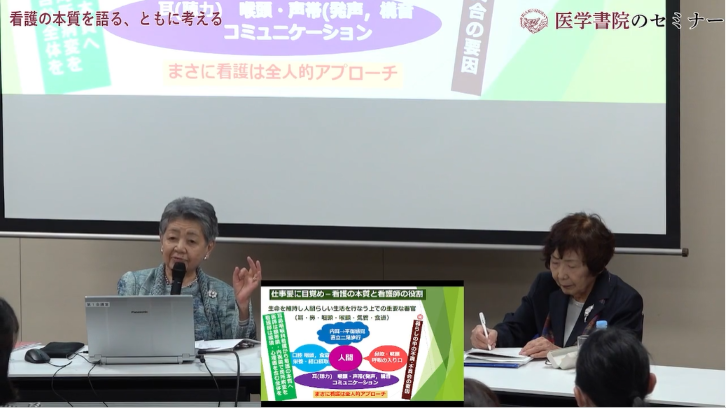

【往復書簡 先行公開】看護の本質を語る、ともに考える【契約者無料配信(Web)セミナー】

-

対談/鼎談/座談会

対談/鼎談/座談会

-

書籍紹介

書籍紹介

- #医療人類学

- #コロナ禍

- #ジェンダー

- #看護師の待遇

- #母性

- #看護学

- #看護の本質

- #文化人類学

- 2025/02/28 掲載

- 2025/05/12 更新

レジェンドが語りあう歴史的な対話をお見逃しなく(NEO有償契約者は配信参加無料) セミナーに至る思い【往復書簡】を先行紹介します

新型コロナウイルスのパンデミックは、現在もなお、医療・社会に様々な影響を及ぼしています。中でも、「触れる」ことを含めた、人と人の直接の関わりについての大きな問い直しがありました。それらは、ケア、看護がこれまでもっとも根幹としてきたものと言えるでしょう。本セミナーでは、日本看護界の第一人者にして、「触れる」ことの重要性を訴え続ける川嶋みどり先生と、ケア、看護とは何か看護と深い関わりを持ちつつ、文化人類学の観点で人間の生きていく営みに深い洞察を続ける波平恵美子先生の対談を通じて、改めて、看護の本質とは何か、みなさんとともに考える機会となることを目指します。

本記事では、本セミナーの開催に至った、実際に両先生が交わされたお手紙の内容【往復書簡】をイベントに先がけて公開します。稀代の碩学からの“四つの問い”を、90代以降の活躍もめざましいナースの大先輩はどう受けとめられたでしょうか・・・

著作多数。近著に『増補版 看護を語ることの意味』(看護の科学新社、2024)、『私的高齢者ケア論』(仮題.医学書院、2025年刊行準備中).

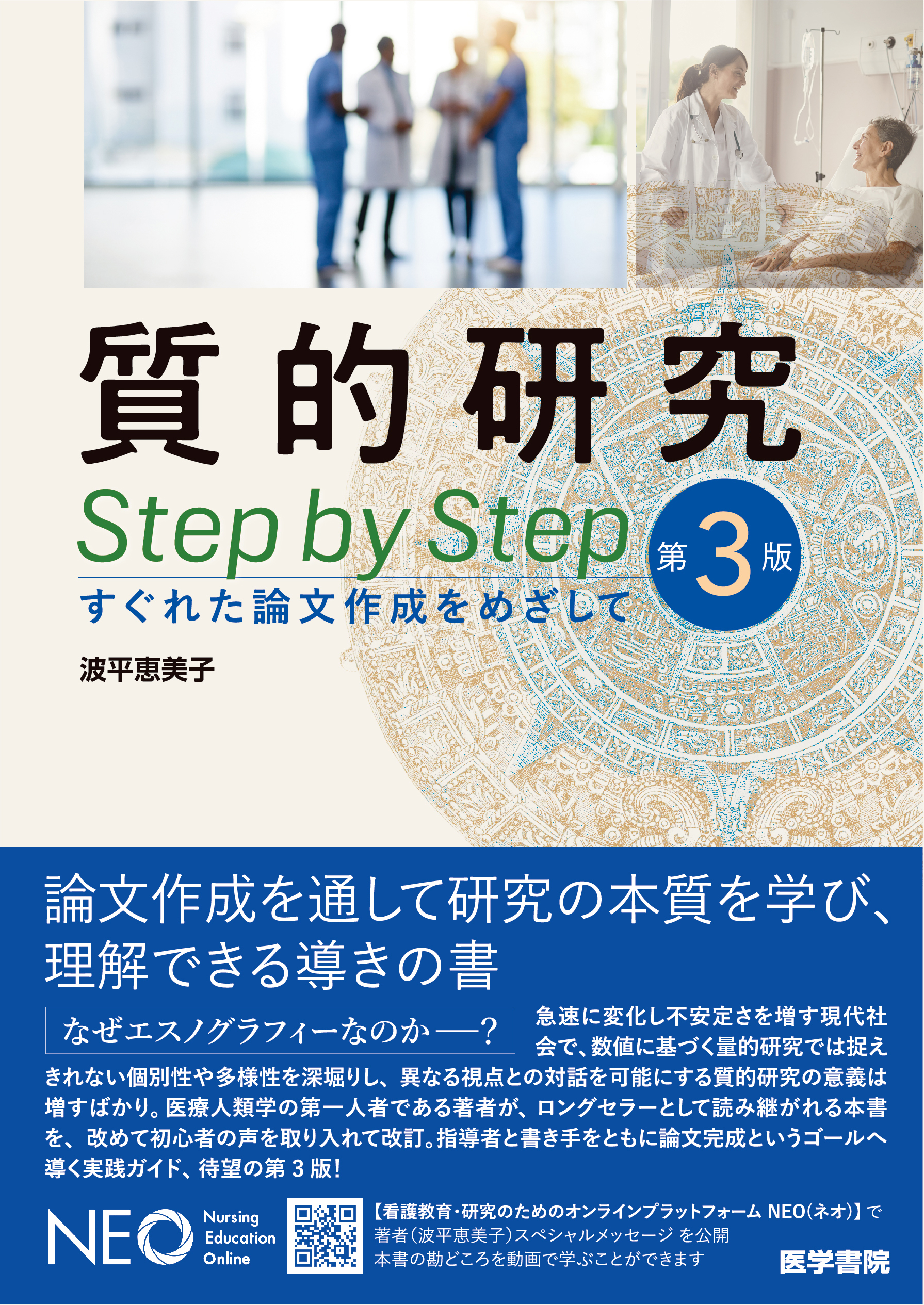

著作多数。編著に『系統看護学講座基礎分野 文化人類学』第4版(医学書院,2021).現在、『質的研究 Step by Step すぐれた論文作成をめざして』第3版を執筆中(2025年刊行予定).

本セミナーは終了しました。

NEOご契約者、ご契約施設の方は下記リンクよりアーカイブをご覧いただけます。

https://neo.islib.jp/article/621

【まんが家広田奈都美が描く】看護の本質を語る、ともに考える【セミナー振り返り】

https://neo.islib.jp/article/658

往復書簡は下記ページ(2)よりご覧ください。

川嶋 みどり先生

前略ごめんくださいませ。

突然、お手紙を差し上げる失礼をお許しください。

実は、昨年より、医学書院編集部の青木大祐様より、「現在の複雑化する看護の世界の状況について、専門外にありながら、看護について関心を持ち続けている波平から、川嶋みどり先生に、看護全体についてのお考えをお聞きするという役回りを引き受けてみないか」というお申し出がありました。大変ご多忙な先生にお時間を戴くことは恐縮だとは存じましたが、看護の世界で、長年、看護実践・看護現場の管理・看護研究・看護教育という四つの大きな柱を支え続けてこられた先生に、そのお考えをうかがうことは、現在の大きく変化する看護の世界を理解するうえで大変意義のある事だと考え、失礼とは存じましたが、お手紙を差し上げる次第です。

先生には、福岡市での、故朝長正道先生創立の日本臨床研究奨励基金の総会や新潟県立看護大学創立記念行事などでお目にかかり、ご挨拶させていただきました。直接、先生に接する機会は少ないものの、先生の長年のご活躍は、折々のご論考や看護未来塾でのご発言、また近くはご著書の『長生きは小さな習慣のつみ重ね』を拝読し、多くを学ばせていただいております。

ここで、私の研究・教育経歴と看護の世界とのかかわりについて簡単に記させていただき、先生にこのようなお願いする事情をご理解いただければと存じます。

私は、1970年頃より当時米国で研究が始まったばかりの医療人類学に関心を持ち、自分なりに少しずつ勉強を始め、日本での自分の調査データを医療人類学の文脈で発表するようになりました。当初は、地域医療や発展途上国の医療とかつての日本の伝統的医療との比較を行い、やがて、1980年代後半からは、「脳死・臓器移植問題」についての医療人類学からの意見を発表するようになりました。

看護の領域とのかかわりは、研究経歴というより、むしろ教育歴において生まれました。

不思議なご縁で、博士課程の学生の頃より現在まで、ほとんど切れ目なく看護専門学校、大学の学部、大学院での講義やゼミを担当させていただきました。また、医学書院から刊行されている「系統看護学講座」シリーズの一冊に『文化人類学』を入れていただきました。そうした機会を得たことから、理解は行き届かないながらも、看護学全体の傾向を把握するよう努め、医療施設の見学、看護の専門家の方々と意見を交わすなかで、多くを学ばせていただきました。こうした経験を経て、部外者でありながら、看護の世界に強い関心を持ち続けるようになりました。

的外れな質問かもしれないと思いつつ、新たな学びの機会と考え、お考えを伺いたい項目を別紙【後段】に記しました。

もし、お引き受けくださるということでしたら、医学書院の青木大祐様から、先生にその手順についてご相談差し上げることになると存じます。

ご高配のほど、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

草々かしこ

2024年 11月 18日

波平 恵美子

***

川嶋みどり先生へのご質問(順不同で示しています)

I 看護の世界の変化と多様化のなかでの「看護の本質」成立・存続の可能性

看護師の業務、養成の在り方、社会的地位、また、社会一般の看護師という職業のイメージも、太平洋戦争以降今日まで、大きく変化してきました。このような変化にもかかわらず、看護師において、一貫した「看護の本質」は成立するとお考えでしょうか。

・看護師は、現職だけでも170万人を超える大きな専門職集団です。そして、看護実践の場所は多様であり、病院、診療所、介護保険施設、訪問看護の場合は患者の家庭など、実に様々です。さらに、病院にも、一般病院、特定機能病院、地域医療支援病院など、規模だけではなく、そこでの医療の内容も治療・看護の対象となる患者の背景もそれぞれ大きく異なります。

診療科によっても看護の内容は大きく異なります。獲得しなければならない医療上の知識も用語も看護技術も全く異なります。

・また、「専門看護師」制度や2015年発足の「特定行為看護師」研修制度などにみられるように、看護師の医療の中での役割や地位には、常に変化が起きています。こうした変化は、医療実践の高度化と細分化、複雑化への対応の表れだと考えます。

・このように看護師の実践内容は多様です。こうした状況で成立する「看護の本質」はどのようなものとお考えでしょうか。

II 「医療崩壊」とまで呼ばれるほどの困難と混乱を医療界にもたらしたCOVID19の経験が看護の世界に残したもの

・COVID 19 は、多くの衝撃を看護の世界にもたらしたと考えられますが、先生は何に最も注目なさっておられますか。

・看護の本質の重要な要素の一つは、先生がこれまで幾度となく発言されておられるように、看護師は患者との頻繁な身体接触・声掛けを通して患者の心身の状況を読み取り、必要とするケアを提供し安心を与えることだと思われます。しかし、特にCOVID19感染初期には、病原体の実態も感染の正確な機序もわからず、感染の検査方法も整備しておらず、治療法もないなかでは、患者との接触を最小限にせざるを得なかった。そうした状況の中で、看護師が患者に「触れる」ことは何に代替され、また、新たな方法が工夫されたのでしょうが、先生はどのような点に注目されておられますか。

・今後も、新たな感染症が発現する可能性がある現代、看護師が感染・発病から護られ、かつ適切な患者の看護が実践されるには、一早く看護師に最新のそして正確な情報が伝えられる必要があると思います。そのような手段や制度は、現時点でどこかで検討されているのでしょうか。

III 看護師数における女性の側に大きく傾いているジェンダーバイアスと、医師に対しての看護師の処遇・待遇の低さとの関係

・1986年の「男女雇用機会均等法」の成立によって「看護婦」は「助産婦」「保健婦」とともに職名が、「看護師」「助産師」「保健師」となりました。「婦」は女性を意味し、助産婦、保健婦と並んで、女性に特化されたつまりジェンダー化された専門職であることを意味することから、「婦」を「医師」や「薬剤師」と同じようにジェンダーフリーの職名に置き換えられました。

また、職名変更の動機には、医療を担う一方が「医・師」と称されることに対応して「看護・師」という専門職名への要望が看護を担う人々の間に強く存在していたと聞いています。

しかし、均等法が成立して三十年近くたちますが、看護師の女性の割合が約90パーセントと相変わらず大きいことから、「女性の専門職」という社会的イメージは定着したままです。この状況は、一部の国を除いてはほぼ世界的な傾向ですが、先生はこの状況をどのようにお考えでしょうか。

社会全体の男女の待遇格差の解消は極めて遅く、これが医療の世界にも反映され、医療現場での、男性の割合の高い医師と女性の割合の高い看護師の間の、本質的ではないはずの格差が縮まらない要因として働いていると考えます。今後、医療現場での格差解消は起きるでしょうか。

IV 看護職におけるジェンダーバイアスと、ケアにおける「母性」の関係

・高度の専門職である看護職において圧倒的多数が女性であるという事実を、専門職として成立してからの看護師の歴史に照らしてみるとき、「ケア」が「母性」と結びつきながら定着したことの結果であるとも考えられます。

看護が身体に「触れる」という行為を含むこと、また、「身体に触れられる」ということを受け入れざるを得ない患者にとっては、「母性」を看護の背景に感じることでそれが可能になっているのではないかと推測します。このことが、世界でほぼ普遍的に看護職に女性が大多数を占めるという事実をもたらしているのでしょう。そうだとすれば、看護職におけるジェンダーバイアスは本質的なものだということになります。

先生はこの点をどのようにお考えでしょうか。

波平 恵美子

ロングセラー『質的研究 Step by Step 第3版 すぐれた論文作成をめざして』(2025年)は、

2025年秋に刊行されました

***

波平 恵美子 先生

先達て、医学書院青木氏を通じてご丁寧なお手紙を頂戴いたしましたのに、お返事差し上げぬまま一ヶ月余を過ぎてしまいました。失礼の段、くれぐれもお詫び申し上げます。

先生のお手紙を拝読して、青木氏の企画は昨年来からであったことを知りましたが、私にとりましては、突然求められた内容が、「看護の専門性に関わる“看護の本質”についての問いに答える」という、余りにも大きく重い内容で一瞬躊躇する思いが先立ちました。ただ、その一方で、近年の看護師が看護に専念できない環境のもとで、看護師のアイデンティティが揺らぎ、看護の受け手の方たちのQOLが危うくなっている事象を思いますと、このような機会を逃すべきではないと考えました。

そして、長年、文化人類学のお立場から看護教育に携わっていらっしゃって、看護や看護師のありように関してご造詣の深い先生からの質問をお受けする形でとのことでしたので、又とないよい機会であると受け止めた次第でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

1951年、看護師としてのスタートを切った私は、現在では想像もつかない貧しい設備や条件のもとで,未熟な知識をフル稼働させながら、母子分離の小児病棟で、毎日、無我夢中で病気の乳幼児や学童たちに向き合い、その子たちが「今日1日幸せだったかしら」を指標に励んでおりました。日勤が夜中になることも珍しくないほどの労働条件のもとで、旧態依然の不条理な言動や場面でも、「看護は尊い仕事」と自身に言い聞かせながら,歯を食いしばっていたことを思い出します。でも、目を外に向けますと,心の内で思っている程、看護師という職業は社会に承認されていない現実があり、何とか医師と対等に評価される職業にしなければと念じておりました。

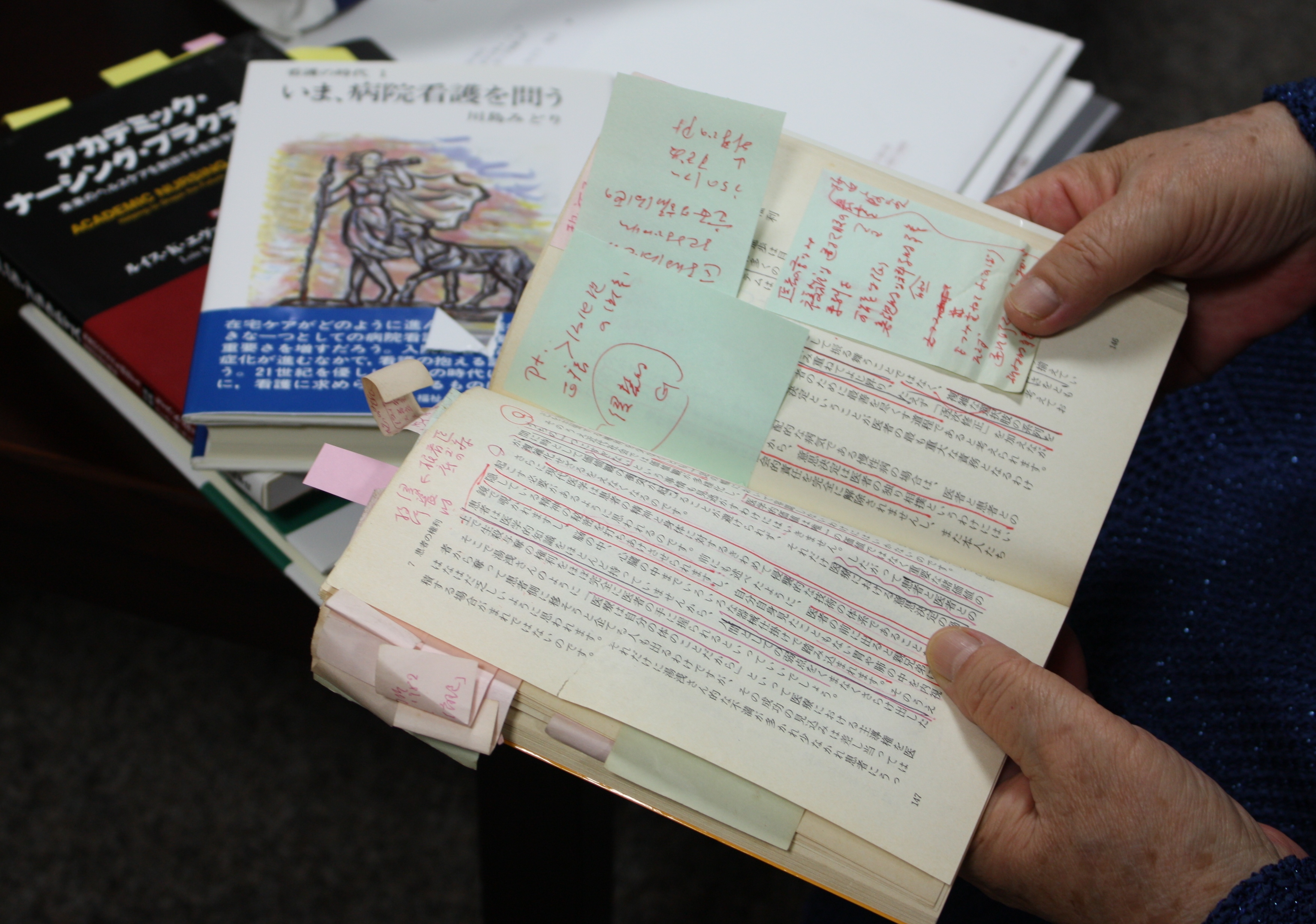

そのためには、日々実践している仕事のうらづけを明らかにしなければとの思いが強く、そのバックボーンになったのが、理論物理学者武谷三男先生の『技術論』でした。武谷先生からは、技術論だけではなく、『安全性の考え方』『特権と人権』の概念など、幅広く学ばせて頂きました。以来、私の看護師生活の場は、臨床から研究、教育、そして執筆・講演活動などへと拡がりましたが、看護への思いも価値づけも方法論も変わることなく続いております。ただ、そのことに関しては、人間のコントロール能力を超えたかのような技術進歩と歩調を合わせない意味から、「古い」「化石の戯言」と評する向きもないわけではございません。でも、私の信条は、人間が人間をケアする看護は、人間の本質が変わらない限り不変であるということです。

【インタビュー】看護の未来を[TE─ARTe]する―看護基礎技術教育の温故知新,看護教育 51巻1号 (2010年)取材時

とは申しますものの,否応なしに看護本来の歩みを切り崩しかねない外因と、そのことを無批判に受け入れて正当化する看護界内部の流れがあることも事実です。そして,そのような流れの水路としての現行の診療報酬制度誘導策も無視できません。また、長年の悲願であった看護教育の高等化のテンポも早く、看護大学、学部の数は三百を超えましたが、残念ながら高等教育化が臨床の質に連動しているとは言えません。現場の看護の今は、看護師不足よりも看護不足が問題であると思っております。

あれこれ,長々と思いつくままに書き連ねて参りましたが、どの切り口から見ても問題の多い看護に関して、看護界の外にいらっしゃる先生のご意見も是非承りたいと存じます。

頂きました四つの質問へのお答えをすることが新年の優先課題となって年を越すことになりました。七十年余の看護師としての集大成の一環と位置づけて、準備する所存でございます。

寒さも一入となりました。くれぐれも御自愛下さいまして新年をお迎え下さいませ。

2024年12月25日

川嶋みどり

NEOご契約者、ご契約施設の方は下記リンクよりアーカイブをご覧いただけます。

https://neo.islib.jp/article/621

【まんが家広田奈都美が描く】看護の本質を語る、ともに考える【セミナー振り返り】

https://neo.islib.jp/article/658

プログラム

*一部変更となる場合がございます

13:00 オリエンテーション

13:02 レクチャー

コロナ禍以降、特に感じてきた危機【仮】(30分) 川嶋みどり

13:32 休憩(5分)

13:37 レクチャー

私と看護のつながり【仮】(30分) 波平恵美子

14:07 休憩(13分)

14:20 対談 看護の本質とは何か 川嶋みどり・波平恵美子

15:10 Q&A 川嶋みどり・波平恵美子・聴衆の皆さま

セミナー概要

-

日程 2025年5月10日(土) 開始13:00~終了16:00

-

参加形態 ハイブリッド開催(医学書院社内開催・同時配信)

-

主な対象 看護師(教員、管理者含む)

-

会場定員 50名/配信無制限