- 看護師

- 基礎分野

- 基礎看護学

- 教育の基盤

- 教育論

- 教育方法

理論と実践をつなぐ事例研究 看護理論活用ガイド

第1回 パトリシア・ベナーの看護理論

-

レクチャー

レクチャー

- #看護理論

- #ベナー

- #事例研究

- 2025/03/07 掲載

|

「看護学生や(現場の看護師)が、 実践と看護理論を結びつけて実践を考えるために、看護教員ができること」 本連載では、ベルランド看護助産大学校で教員として勤務されながら、臨床看護学の研究にも携わられる角野雅春先生が、毎回1つの看護理論と共に、その看護理論を用いてどのように学生や看護師の実践を共に振り返ったのか、理論の説明と看護実践の2本柱で紹介いただきます。 |

看護理論を用いて事例研究を進める意義

事例に合わせて看護理論を選択する

私は、理論枠組みや概念枠組みを用いて対象の持つ健康課題や問題を明確にし、看護の方向性を定めることは非常に重要と考えています。

なぜなら、理論と根拠に基づく実践は、あらゆる専門的学問分野に共通した特質であり、看護もまた専門的学問分野の1つであること、また看護理論や概念は看護における知識を体系化し、看護に関連した現象をより明確かつ具体的に説明するための枠組みだからです。

看護学生は多くの看護理論や概念を4(または3)年間の講義で学びますが、彼らは看護理論をうまく活用しながら臨床で看護ができているでしょうか。ほとんどの場合、看護理論は看護学生が考えるための「枠組み」として看護教員から提示されているにすぎず、看護学生が自身の看護実践に即した理論枠組みや概念枠組みを自らで選択することは少ないと思います。

●学生がそれぞれの実践と看護理論を結びつける手助け

私たち教育者は、看護を学ぶ者が「看護とは何か」を考えられるように、さまざまな手法を用いて看護実践を丁寧に振り返る手助けを行う必要があると考えます。そして、看護学生自身の看護実践が価値あるものだと実感できるように努め、質の高い看護実践につなげる教育的支援を維続的に行う義務があると考えています。

そのため私は、看護学生がそれぞれの看護実践の中から「看護の意味」を探るために、看護理論はどのような現象について取り扱うかを実践から考え、看護学生が自ら選択した看護理論を用いて実践を振り返るようにしています。

看護学生は、看護理論を用いて事例を丁寧に振り返ることでさまざまな現象を俯瞰して考えることができ、実習で受け持った際には気づけなかった患者の視点も見えてくるようになってきます。

そしてそれは、看護学生が生涯を通して、自ら看護の意味を考えることにもつながるのではないかと感じています。

ベナーは以下のように述べています。

- 「看護実践の場で求められる看護理論は、頭に思い描いた看護の理想像を記述し解釈し説明するようなものではなく、日々実践されている看護の実像を記述し解釈し説明する看護理論である」。

- 看護とは、患者に「巻き込まれ関与していること」であり、そのすべての意味を「気づかい」ということばで表現できる。気づかいとは、「人が何かにつなぎとめられていること、何かを大事に思うこと」を意味する。

- 気づかいは個別具体的な対象との関わりにおいてしか語られることなく、看護の意味は、「患者が気づかいを取り戻し、生きていくことに意味を見出し、人々とのつながり・世界との結びつきを維持または再建できる」ことにある。

つまり、看護学生と「看護の意味」を探る時、客観的に患者や看護実践の結果を眺めて分析し、説明するのではなく、看護学生の患者への関与において思考と感情と行為がどのようになされていたのかを看護理論を用いて明確にすることが大切です。

そしてそれは、患者に向かう自分自身の看護のあり様を問うことに繋げられると考えています。

学生はよく「患者に寄り添った看護がしたいです」と語ってくれます。

この想いを実現するにはどうすればよいか。看護理論を用いて教員と対話を重ねる中で、その答えに看護学生自らがたどり着くための道標を見つけられるのではないでしょうか。

学生が自身の看護実践に適した看護理論を見つける過程

看護理論を選択する上で、まずは看護学生の体験を聞き、それをことばにして鮮明にしていく工程が必要であると思っています。

しかし、看護学生は、自身の体験をことばにすることは大変難しく、多くの時間を有します。

その理由は、彼らがいつどのような場面で何をしたのか、看護実践の最中では明確になっていない場合が多いからではないでしょうか。

そこで教員は、看護学生が看護実践を言語化できるよう促し自らの看護に気づけるように仕向けてくことが大切ですが、その助けとして、看護理論を用いることができます。

看護学生は気づきが十分でなくとも、ことばにさえできれば、看護実践で体験したはっきりしていない出来事や自身の考え、感じたことを認知していくことができ、自身の「看護に輪郭」が見えてくるのです。

また、私は、当時の看護実践の体験を時間経過としてではなく、体験した場面ごとにその思考や感情、行動について語ってもらい、学生はその「看護実践の情景」を想起できるほど対話するように心がけています。

そして、この頃には看護学生は当初の実践の場、つまり具体的な事例の中に再び身を置くことができるようになり、ここで、ようやく初めて統合された知としての看護体験が深化されます。

これらの過程によって、看護学生は患者と自身のあいだの現象を捉え、事例に適した看護理論をいくつか見いだすことができてきます。

連載第1回は、ベナーの看護理論について取り上げます。どのような看護実践を振り返る際にベナーの看護理論を用いるのがおすすめなのか、また、私が実際に、ベナーの看護理論を用いて学生と看護実践を振り返った過程についてご紹介できればと思います。

ベナーの看護理論を用いた看護事例研究の手引き

ベナーの看護理論

ベナーは看護実践について、以下のような定義づけを行っています1)。

|

看護実践 患者への気づかいや関心に基づいて、患者にとって病気が持つ意味やその物語を理解することによって、患者が病気というストレスに対処していくのを手助けする営みである。 |

また、その目指すところは健康の回復と増進であり、「健康」という概念を、「安らぎ(well-being)」という言葉で説明しています。

|

安らぎ(Well-being) 人の持つ可能性と実勢の実要と生き抜いている意味、この3つの間の適合として定義され、その人が他者や何らかの事柄を気づかうとともに、自ら人に気づかわれていると感じることから生み出されている。 |

また、「安らぎはその人が身を置く状況および取り結んでいる諸関係の中でとらえられる。人が自分の置かれた状況の下で自分に可能なこと(状況づけられた可能性)を見出して実行できる時、その人は安らかである」と述べています。

では、こうしたベナーの看護理論は、どういった看護実践を考える上で拠り所になるのでしょうか。

どのような時に、ベナーの看護理論が参考になるか

ベナーの看護理論は多様な側面を持ちますが、その一つとして、目指すところは、患者が病気をどのように意味づけて体験しているかを理解することにあります。

病気によって患者がこれまでにできていたことが、これまでと同じようにできなくなる、自由に動かせていた身体が動かなくなる、日常生活に変容を必要とするなど、患者にとって病気が持つ意味やその関連としての物語を理解し、「患者が病気というストレスに対処し切り抜けていくことを手助けできたのか」を考える上での拠り所となるでしょう。

たとえば、看護師・看護学生が心不全の急性増悪により入院する患者から“心不全である自己を認識する体験”の語りを聞いたとします。

「通院していた時は自分が心不全という病気っていうことは知っていたけど、普通に生活できるし、病気になった感じではなかった。今回入院して、心不全のことだけでなくて、息苦しくなってどうしようもなくなったこと、普段どうやって過ごしているかってこと、これからどうやって職場とかまで移動していこうかとか、いろんな話をして。初めて心不全になった感じがした」。

これは、患者自身もはっきりとしていない病気と、それらに見え隠れする生活の体験を患者からの語りを聞くことで、患者の経験した背景的意味を共有するという看護実践だったと振り返ることができると考えます。

また、4年前に心不全を発症し外来を通院中の患者さんの次のような暮らしに対する看護について振り返ったとします。外来で次のように話をしました。

「自転車に乗って近くのスーパーまで買い物に行くことができている時は調子よく過ごせている感じがする。しっかりと、毎日、体重も測って、記録もしている。だから心不全になる前みたいに、自転車にも乗るし、買い物にも行く。いつも通りに暮らしたいですね」

このように話す対象は、日常生活で感じる自己の身体を心不全発症前と比較し、現在の身体感覚から心過負荷至らない自分に可能なことを見出して行動を取っている患者であると言えます。

看護師や看護学生は、心不全である患者の日々の暮らしで何とか努力し心不全をコントロールしている様に関心を持ち、病気とともに暮らしている状況を尊重したうえで、対象の心不全増悪を回避できるためのフィジカルアセスメントの結果と合わせて、生活を切り抜けていくことを手助けする看護実践を振り返ることもできると考えます。

要約すると

- 患者にとって病気が持つ意味を考えたい

- 患者の語りなどから、患者の人生について考えたい

- 病気と共存する患者を尊重し、そのストレスに対処する手助けができたかを考えたい

といったことを振り返る際、ベナーの看護理論が参考になるかもしれません。

ベナーの看護理論を用いた看護学生Bさんの事例研究

ここで、私が実際にICUで治療を受ける患者を受け持った看護学生Bさんの事例を用いて、看護学生との対話から看護理論の選択に至った過程、看護理論を用いた看護学生の事例の分析、そして看護学生が見出した「看護」についてご紹介したいと思います。

看護学生Bさんは、肝門部領域胆管癌の術後に縫合不全等による敗血症性ショックによりICUで人工呼吸器や持続的血液濾過透析などの高度医療を必要とする患者を受け持ちました。ICUなどのクリティカルケア看護領域では、生命を脅かす重症症例の患者を対象に看護が行われており、高度な医療処置がおこなわれることが多くあります。

今回、看護学生も然り、実習開始前は、クリティカルケア看護領域における治療や処置、観察といった身体的側面を捉える救命看護に関心を持ち、実習に臨もうとしていました。

看護学生Bさんは、受け持ち患者の病状や治療過程になぞらえ、治療や処置の見学の実施、そして全身状態の観察や看護ケアを実施していました。また、その看護実践の過程において、クリティカルな状況にある患者の循環・呼吸・脳神経・代謝系などの状態から疾患や病状の回復していく状況を捉えていました。

そのような中、看護学生Bさんは、人工呼吸器や人工透析から離脱できていく状況で受け持ち患者から、「体が重い。なんもしてないのにしんどい」「私、生きている?生きているのか、死んでいるのか分からない。だって動かないのよ?」「ふーん、そうなのだね。“良くなっている”ってみんな言うけど分からない」といった思いをお聞きすることができていました。

Bさんの看護実践を聴き、ともに考える

このような対象の発言を受け看護学生Bさんは、ICUという非日常的な状況において避けることのできない苦痛を少しでも軽減できる関わりができないだろうかと、患者の最善はどのような状態かを日々模索しながら看護を行っていきました。そして、看護学生Bさんに「患者が安楽に治療を受けられるにはどうすれば良いのだろう」と悩み考える姿が見受けられるようになっていました。

また、看護学生Bさんは患者とのこれまでの関わりの中で、対象に、疾患や治療に伴って身体症状として生じている苦痛や、人工呼吸器管理や血液浄化療法のため長期に及ぶ活動制限を強いられることから、ストレスが生じていることを感じていました。

そして、看護学生Bさんは、日々敗血症性ショックの治療の影響に伴う顕著な浮腫を認める患者の手指をさすりながら、人工呼吸器装着する患者に話しかけたり、文字盤を活用し、患者と共に文字を指したりして患者の思いに触れ、ストレスに対処できるよう努めている様子がみられていました。

私は看護学生Bさんの体験を聞く中で、彼女は患者の病状や治療過程になぞらえ、治療や処置の見学、全身状態の観察や看護ケアを実施する中において、可能な限り患者のそばに寄り添い、些細な変化に気づきながら対象の思いを聴くことを大切にした看護実践を目指していたことに気づきます。また、患者が治療の過程で抱く嬉しさや喜びを少しでも増やしていける関わりを大切にしていることも分かりました。

以上のことから、看護学生Bさんと私は「クリティカルな状況にある患者に対して安らぎや心地よさを提供できる看護とは何か」について熟考すべく、ベナーの現象学的看護論を用いて事例を分析し、「寄り添った看護」とは何かについて考察しました。

次ページからは、その看護学生Bさんの事例研究を抜粋してご紹介します。

「クリティカルな状況下にある患者の身体変化と心身回復の体験」

はじめに

近年、クリティカルケア領域の看護は、医学モデルに支えられた時期を経てその専門性が追求されている。一方、救命を優先した高度医療の提供が行われることから、看護者の関心は身体面に注がれ全人的視点を見失いやすいという状況的特性がある。

このような中、ICUにおける人口呼吸器装着中の患者に関する看護として安らぎ・心地よさの提供などの看護ケアを行って患者の苦痛へのニーズを満たす援助の重要性(小倉ら,2021)が報告される。しかし、安らぎ・心地よさの提供は患者-看護の関係において、どのような看護実践の結果として寄り添った看護であるかについては十分に示されていない。

ベナーは看護実践において、患者への気づかいや関心に基づいて、患者にとって病気がもつ意味やその物語を理解することによって、患者が病気というストレスに対処していくのを手助けする営みであると述べている。また、「疾患」と「病気」を区別して考え、「疾患」は“細胞・組織・器官レヴェルでの現れ”としており、エビデンスに基づいて下される診断名に対応する身体の状態であること、対して「病気」は“能力の喪失や機能不全をめぐる人間的経験”であるとしており、これは疾患によって生じる「能力の喪失や機能不全」をその人がどういう意味合いで経験しているか、という意味経験であることと述べている。加えて、「病気」の意味を理解することは「疾患」における個々の患者の意味体験を理解することに他ならないとし、「病気」は「疾患」がその人にとって意味を帯びて経験される意味経験であり、「疾患」を経験する人間の在り方を理解することに繋がると述べている。

私は、ICUというクリティカルな状況であったとしても患者に気づかいや関心を持って働きかけることが大切であると考え、クリティカルな状況下にある患者の身体変化と心身回復の体験およびクリティカルな状況にある患者に対する安らぎや心地よさを提供できる看護についてベナーの現象学的人間論を用いて再考し、看護の示唆を得ることとした。

事例対象

肝門部領域胆管癌の術後に敗血症性ショックでICUに治療を受ける患者に対する看護実践

分析方法

ベナーの現象学的人間論における「疾患と病気」、また「身体に根ざした知性」の観点から対象の回復過程と看護実践を分析し、クリティカルな状況下にある患者の身体変化と心身回復の体験とその看護について考察した。

結果

対象は肝門部領域胆管癌手術後、縫合不全による腹膜炎を発症、敗血症性ショックにより経口挿管による人工呼吸器管理、敗血症及び腎不全治療での持続的血液濾過透析、昇圧剤や鎮静・鎮痛剤、抗菌薬の投与、輸血、ドレーン管理を含む全身管理を必要としICUにて治療を受けていた。

対象は、ICUでの全身管理によりICU入室当初に見られていた呼吸困難や発熱は軽減していた。また人工呼吸器管理からの脱却でき咽頭部の痛みは残存するも呼吸困難の症状は見られなかった。また、未だ持続的血液濾過透析やCVカテーテルからの薬剤投与、ドレーン管理などが行われているも、日々、昇圧剤や輸血、鎮静剤の投与も次第に減ってきていた。このような経過をたどる中で、私は経口挿管による人工呼吸器管理から酸素マスク、酸素カニューレへと呼吸器管理方法が良い方向へ進展していることや、投与している薬剤が減っていっていることをお伝えした。しかし、対象は「ふーん、そうなのだね。“良くなっている”ってみんな言うけど分からない」と話され、対象自身は呼吸器管理方法や投薬治療が減ってきていることに対して明瞭でなく、また“良くなっていっている”という身体感覚の知覚や身体感覚の知覚、疾患・病状改善に対する嬉しさや喜びがみられることはなかった。

これらの患者の体験はベナーが述べる「細胞・組織・器官レヴェルでの失調の現れとしての「疾患(disease)」であり、対象はその回復を特定の意味(=病気からの回復)と感じていないことがわかる。

次に、「病気(illness)」の観点から述べる。ベナーは、病気を能力の喪失や機能不全をめぐる人間独自の体験であるとし、患者が自身の病気をどのように意味づけて体験しているかと説明している。

対象とは、経口挿管による人工呼吸管理中は、文字盤を用いてコミュニケーションを測っていた。しかし、抜管後、対象に経口挿管中の苦痛について尋ねると「手が重くてうまく文字盤を指せなかった」と話され、全身の重度の浮腫に伴い上肢を思うように動かせなかったことにより、意思を思うように伝えることが出来なかったことが苦痛であったことがわかった。しかし依然、浮腫は残存しており「体が重い。なんもしてないのにしんどい」や経口挿管チューブを抜管後においても、対象の口から「私、生きている?生きているのか、死んでいるのか分からない。だって動かないのよ?」との言葉が聞かれるように、身体を思うように動かすことが出来ない苦痛は続いていた。また口渇感(絶飲食中)を訴えることもあった。

しかし一方で、「どうしたらいい?」と自らで身体を動かす様子が見られることから、学生は患者自身で吸い飲みを保持できるように共にポジショニングを行い、含嗽の自立を支援した。

対象は「自分で出来るのってこんなに幸せな事なのね」と話され、また「体起こしている方が楽。こうやって(ICU内の風景を)見るのも楽しいね」と、浮腫や口渇感などによる身体の苦痛がありながらも嬉しさを感じることができるようになっていた。そして実習最終日、私に「みて、こっちの手(右手)良くなったでしょ。水飲んだりティッシュ掴んだりしていたら良くなってきた。こんなに違うの!あの時(人工呼吸器装着時)一緒に文字盤に指をさすことは難しかったけどね」と嬉しそうに手を見せる様子があった。その手は、前とは違いしわが見えるほど浮腫が軽減してきていた。また、「体はまだ重いけど、腕の重さはマシになった。ここまで上げられる」と腕を頭元に伸ばす様子も見られた。

これらの体験は「身体に根ざした知性」で説明することができる。対象は「体が重い」と自身の身体を「良くなっていった」と変化を感じるようになっていく。人間は生まれつき備わっている能力を通じて己れの身体的存在として感じ取りながら、そのような己れにとって意味を持つ。これは、対象が病気になる前の自身の身体の重さや感覚を取り戻し、そして認識していたために「重くなった」、「重さはマシになった(軽くなった)」という感覚を感じることこそが対象の回復の体験であるといえる。対象は全く動かすことのできなかった「身体の重さ」からティッシュを掴むことのできるなどの日常的な行為を通して「重さはマシになった(浮腫が軽減した)」という身体の認知感覚を得られることで病気からの回復を認識していた。

考察

「クリティカルな状況にある患者に対して安らぎや心地よさを提供できる看護とは何か」について考察する。

対象は、クリティカルな状況からの回復過程で人工呼吸器管理や持続的血液濾過透析など高度医療の必要性や治療に伴う顕著な浮腫など身体機能の喪失とその辛さ、安静加療や身体機能の低下に伴う身体行動の制約さ、疾患認知の不十分さや気管チューブ留置に伴う意思疎通の困難さ、置かれた病状(病気)の認識の不明瞭さなどの認識が、身体の回復感へ影響を及ぼしていたと考える。

今回、対象は医療者から治療経過の説明を受けることや“良くなっている”といった客観的評価に対して「良くわからない」と認識しており、疾患や治療に関連した感覚や認知の不一致を認めていた。一方、ティッシュを掴むことができるといった日常的な行為を通して「重さはマシになった」と身体に見られていた浮腫の軽減を認知、感覚していた。

ベナーは、「状況づけられた意味」として次のように述べている。

自由や能力を極度に制奪された患者は、はたで見ている他人の期待するようには状況に反応しないものである。患者は単に自分の失ったことに照らしてのみ状況に反応するのではない。むしろ患者は依然として関心と意味を携えて状況に関与し、限界を設けられながらも依然として将来に心を傾けているのである。患者の目標と喜びは、いま置かれた状況で自分に何が可能かによって境界づけられている。患者の反応は状況に対する理解に基づき、患者は状況が要求する通りに、また時とともに状況が変化していくのに合わせて状況に反応する。 つまり、対象は自身が置かれた状況において、徐々に自分でできることに気づき、それらを自身の身体回復として体験していたと考えられる。この体験している状況こそが、ベナーの示す健康な状況であり、安らかであると考えられる。

そして対象は、看護学生に対して「あの時(人工呼吸器装着時)一緒に文字盤に指をさすことは難しかったけどね」と嬉しそうに手を見せる様子が見られたように、患者は看護学生と共に身体の変化を認識することで身体回復を自覚し、嬉しさとして感じられていたのではないかと思う。

今回、看護学生がクリティカルな状況にある患者の傍に居り、モニタリングや医療処置を行う傍らで浮腫みのある手に触れ、身体回復をともに認識していていた。このことは患者にとって“看護学生が傍にいること”ということのみにとどまらず、傍らで身体をみてわかってもらえていた、つまり、身体の回復の体験に寄り添う看護であったと考える。

そしてベナーの述べる人が何かにつなぎとめられていること、何かを大事に思うことと表される「気づかい」であり、患者の気づかいを取り戻し、生きていくことに意味を見出すにつながっていたと考えられる。このことが、クリティカルな状況にある患者に対して安らぎや心地よさを提供できる看護であったと考える。

以上

いかがでしょうか。ここで中西先生2)の言葉をお借りして、実践と看護理論をつなぐことの重要性に触れたいと思います。

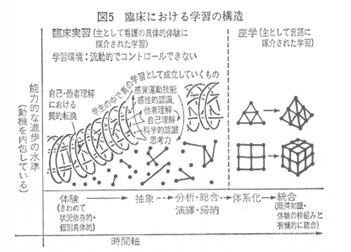

実習という学習形態がすべてそうであるように、臨床における学習も(看護の場における)学習者の個別具体的体験に媒介されてなされる。その個別具体的な体験は、看護という流動的な状況にあっては前もってコントロールされることは少なく、体系的に与えられることもまずは少ない。(中略)つまりは、全く状況依存的であるから、そういう個別の体験が学習者の知識体系のなかでひとつの脈絡をもってつながってくるまでには、そうとう時間がかかることを覚悟しなければならない。そこに至るまでの時間経過、つまり個々の体験をためこんでおく期間を経てからそれらの体験が徐々に連関をもちはじめる。いいかえれば、学習者自身がそれぞれの体験内に共通項を見出したり(抽象)、あるいは因果関係その他なんらかの法則性を見出して、はじめてばらばらだったいくつかの体験を結びつけていけるようになる。

理論活用よる学生の対象の捉え方の変化

看護学生Bさんは今回事例研究を行うまで、看護実践の目標が「治療の経過にあわせて患者の身体の変化を第1に捉えること」そして「看護ケアすること」に留まっていたと話されます。

しかし、ベナーの現象学的人間論を用いて振り返ったことで、ICUに入室している患者はクリティカルな状況で生命や治療を最優先して身体状態を捉えていく必要性があることはもちろん、患者の体験する病気の意味、患者の発する言葉の意味、そしてその時に実践する看護の意味に関心を持ち続けることの大切さを再認識することができたと話されました。

そして、そのような患者に対して少しでも安らぎを感じられる看護を実施しようと試みるとき、人工呼吸器管理やドレーン、点滴ラインの多さなど様々な治療に伴う制限によって、思い描く看護を実践することに難しさを感じ、患者側の難しさを知った上で看護を実施することの大切さを学びえることができたと話されます。

わたしたち教育者にとって重要なこと、それは看護学生の対話者として常に備えていることではないでしょうか。実習の最中や終わった後、看護学生から次のような言葉を聞けた時、私は看護学生の「看護とは何か」への気づきに少しでも繋げられたのではと嬉しくなります。

「わたし、看護したと思います。やっと看護できたと思います。楽しかったです」

看護学生が自らの体験を言葉にでき、彼女たちの看護に対する期待が少しでも豊かになるため、私たちは実践と看護理論をつなぎ続けていかなければならないと思います。

|

[引用文献] 1)パトリシア・ベナー(著)/難波卓志(訳): 現象学的人間論と看護. 医学書院, 1999. 2)中西睦子: 臨床教育論―体験からことばへ. ゆみる出版, 1983. [参考文献] ・山口庸子, 井上智子: 降圧安静治療を受けた急性大動脈解離患者の体験と看護支援の検討. 日本クリティカルケア看護学会誌: 9(1):pp.19-28, 2013. |