- 保健師

- 助産師

- 看護師

- 5年一貫

- 基礎分野

- 専門基礎分野

- 基礎看護学

- 教育の基盤

- 看護論

- 教育論

- 教育方法

理論と実践をつなぐ事例研究 看護理論活用ガイド

第4回 シスター・カリスタ・ロイの看護理論

-

レクチャー

レクチャー

- #事例研究

- #看護理論

- #ロイ

- 2025/10/27 掲載

|

「看護学生や(現場の看護師)が、 実践と看護理論を結びつけて実践を考えるために、看護教員ができること」 本連載では、ベルランド看護助産大学校で教員として勤務されながら、臨床看護学の研究にも携わられる角野雅春先生が、毎回1つの看護理論と共に、その看護理論を用いてどのように学生や看護師の実践を共に振り返ったのか、理論の説明と看護実践の2本柱で紹介いただきます。 |

はじめに

がんと診断を受けたその日から、その人の人生や生活は大きく変化します。身体の変化、役割の変化、そして心理的葛藤などが生じるでしょう。さらに、女性特有の「乳がん」は、がん、およびその治療がもたらす衝撃に留まらず、女性らしさといった女性性の揺らぎや家庭での役割の喪失など、アイデンティティの危機などが報告されています。

このような中で、人はどのように生活を、そして、人生に適応していくのでしょうか。

ロイは、【適応看護モデル】で、生活上の変化に対処するのに困難さを経験すると思われる人に焦点を当て、人が環境の変化に伴って適応状態を達成できるように援助し、支援することを目指しています。

そこで、今回は周術期看護の実習に置いて、乳がんの手術を受ける患者を受け持った看護学生Oさんが、ロイの【適応看護モデル】を用いて、がん患者が直面する心身の変化や生活上の課題を理解し、看護の方向性を見いだした事例を説明したいと思います。

本稿では、看護学生が複雑なロイの適応看護モデルを理解する上で「糸口」となることを目指し、適応看護モデル・看護過程そのものの解説は極力控えました(多くの書籍や文献があるため、詳細はそちらをご参考ください)。

本事例を受け持った看護学生Oさんの看護実践から適応看護モデルを用いた看護過程をイメージできるよう、モデルの理解に橋渡しができればと思います。

ロイの適応看護モデルの大前提

ロイの適応看護モデルは、何を目指すモデルでしょうか。

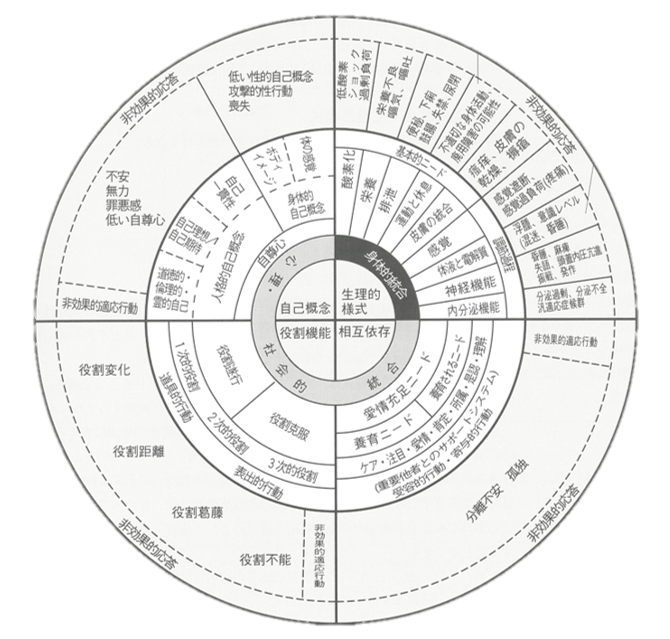

適応看護モデルにおける看護の目標は、以下4つの適応様式において適応を促進し、それによって健康を維持することです[図1]。

- 生理的様式:人間の身体的に生じた変化・反応。

- 自己概念様式:精神的な不安や自己の身体や性格、自分らしさなどのイメージや自己期待、価値観の変化・反応。

- 役割機能様式:家庭内や社会での役割の変更、経済状況の変化・反応。

- 相互依存様式:尊敬や愛情、価値を与えたり受けたりする関係の変化・反応。

[図1]ロイ適応様式の概念図

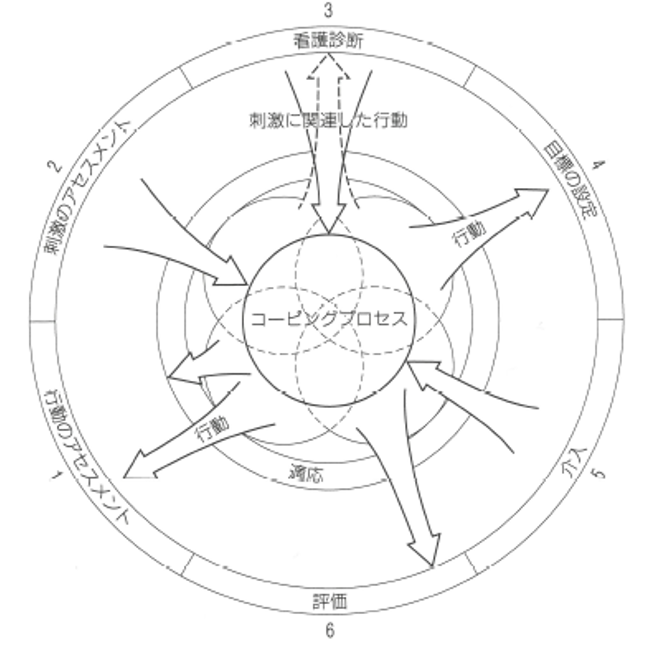

適応看護モデルでの看護実践では、①行動のアセスメント、②刺激のアセスメント、③看護診断、④目標設定、⑤介入、⑥評価の6ステップで構成された看護過程を用いて、看護目標に対して看護介入が行われます[図2]。

[図2]人間適応システムに関するロイの記述に示されている看護過程

[図2]人間適応システムに関するロイの記述に示されている看護過程

ロイのモデルは、人間を「環境との相互作用のなかで絶えず適応を試みる存在」と捉え、看護の役割を「その適応を支援すること」に置いています。この視点を導入することで、学生はがん患者が経験する不安や役割変化を、単なる「病気に付随する困難」としてではなく、適応課題として、体系的に理解できると考えます。

一方、「ロイの適応看護モデルの難解さは、看護実践の6つのステップと概念図にある」と、多くの学生が述べます。つまり、適応看護モデルのプロセスを理解すること、そして、概念図にある「刺激」や「適応」「行動」という構造に、複雑さのイメージを抱くようです。

今回のように事例を、ロイの適応看護モデルと看護学生の関わりの経過を経ながら整理することで、そのプロセスや行動が対象の適応行動にどのように影響していたのか、そして、看護がどのように介入できていたのかを、学生は理解することができるでしょう。

以下では、術前と術後、それぞれの患者の反応をロイの適応看護モデルに基づいて分析しています。個別の患者の状況をより立体的に捉え、看護師が介入可能な視点を明らかにしていきたいと思います。

がん、およびがん治療が女性に及ぼす影

今回、看護学生Oさんが受け持ったのは、乳がんに罹患した女性でした。

国立がん研究センターがん情報サービスの統計1)によると、2021年に新たに「がん」と診断された人は約98.9万人で、そのうち約43.3万人が女性であり、その内訳をみると、「乳がん」が最も多いと報告されています。

また、乳がんの発症率のピークは、40代後半から50代であり、また、がん発生のリスクは50代未満では、男性に比べて女性のほうが約2倍高い傾向にあるとされています。

そして、この年代は、がんになること、またがん治療を受けることにより、一層危機的状況に陥りやすく、その個人及び家族に大きな影響をもたらすとされます[図3]。

[図3]がんおよびその治療が女性性に及ぼす影響

事例紹介

Aさん(仮名)40代後半、女性。5か月前、左乳がんStageⅡbの診断を受けた。術前化学療法を経て、左乳輪乳頭合併皮下乳腺切除術、腋窩リンパ節郭清、広背筋皮弁・下腹部からの脂肪注入による一次再建術を予定している。

【術前】がん治療、乳房再建への期待を支えた看護

乳がんである診断を受けてから、術前までのAさんの反応

Aさんを受け持った看護学生Oさんは、「Aさんが安全に、安心して手術に臨むこと」「順調な術後回復過程を歩むこと」を目指し、Aさんの、乳がんと診断されてから手術に至るまでの複雑な思いを傾聴することから、看護実習を始めました。

これから、手術前日のAさんの語りに耳を傾け、Aさんの手術前の苦悩や不安、その性質や原因を【ロイの適応看護モデル】を用いて解釈する中で、Oさんが考えたことを示したいと思います。

Aさんは乳がんと診断を受けた後、

「乳がんを隠しておきたい。自分がどうなっていくのか分からなかったから、誰にも打ち明けずにいたい」

という不安を抱え、過ごしていたと言います。そして、家族に対して自分が乳がんであることを打ち明けることで、「私が私でなくなる」という言葉を、繰り返し離されていました。

また、Aさんは乳がんによって

「これまで家族に対してしてあげられていたことが、できなくなる」

「娘たちに、私が乳がんになったことを打ち明ければ、不安な思いをさせてしまうかもしれない。私のせいで娘も乳がんになるかもしれないと考えると、不安で涙があふれてきます」

と、無力感や不安といった関連刺激が生じているようでした。

看護学生Oさんは、Aさんの「(乳がんに罹患したことを伝えることで)家族に不安な思いを抱かせたくない」という想いが、「乳がんであることを家族にも打ち明けない」という行動につながっていると考えました。

その結果、家族とのコミュニケーションにおける「寄与的行動」(それぞれの関係における、愛や尊敬、価値を与える行動)や、「受容的行動」(愛や尊敬、価値を受ける行動)が減少してしまい、ロイのいう【相互依存様式】における不適応行動に至っているのではないかと考えました。

Aさんの術前の不安をロイの適応看護モデルで分析する

【相互依存様式】においては、不安のある人は「孤独感」を表出することがあり、不安行動の焦点刺激(最も直接的に直面する内的・外的刺激)は「脅威の知覚」、つまり「疾病」「予期される喪失体験」「ライフスタイルの肯定的、あるいは否定的な変化」などが挙げられます。

また、不安が【役割機能様式】に与える影響の1つには、「通常の役割に対する関心の減退」があります。

これらに対し、看護師が患者にできる働きかけは、(患者が)不安を感じていること、そしてその不安が、他の目標とニードの達成を妨げていることを言葉で説明すること、また、不安の性質と原因に対する洞察を言語化し、対象が不安に対し、効果的に対処する能力があることを具体的に示すことにあります。

Aさんは、自分が乳がんになったことで「今後娘にも遺伝するのではないか」と、自分のこと以上に娘の今後に不安を感じていました。Aさんは、夫と共に2人の娘(大学生と高校生)の子育てを通して、「女性」として、「母親」として、そして、「家族」として過ごしてきました。

一般的に、母親は家族の内部的な事柄、家族の結合の維持や感情問題を調整する機能を受け持つものとされ、また、娘にとって母親は同性の対象であり、特別に意味のある存在です。そして、娘は母親をモデルとした性役割を担うとされます。

以上のことから、看護学生Oさんは、Aさんが「これまで家族に対してしてあげられていたことができなくなる」と、【役割機能様式】の2次的役割(人が発達段階と1次的役割に伴う課題を達成するために取る役割。妻、母親などの地位)にあたる役割遂行に関する葛藤を抱え、その結果、【自己概念様式】のうちの「自己価値の低下」という不適応行動も現れている、と判断することができました。

不安を乗り越え、手術に向き合うための看護支援

化学療法室の看護師の看護実践

Aさんは、術前化学療法を受ける段階への進んでいきます。外来化学療法室の看護師は、Aさんと継続的に関わる中で、Aさんの役割葛藤や自己価値の低下が、乳がんの診断後から引き続いていることに気づき、「がんを隠していたら、後で家族の方々はすごく悩むと思いますよ。これからのことを家族と一緒に考えてみませんか」と伝えています。

Aさんは、これまで「自分がどうなっていくのか分からない」や「家族に対してなにもしてあげられなくなる」という役割葛藤や自己価値低下にある状態から、外来看護師と話したことによって、「今後、治療によって家族に頼らなければいけない時が来る」こと、また、「もっと早くがんのことを知りたかったと家族が悲しむかもしれない」ことに気づいたと話されました。

これは、Aさんが役割葛藤を抱えながらでも、家族と共に一緒に乳がんに向き合うことことを目指す、支持的な看護支援(声掛け)が行えていたといえます。

家族に乳がんを打ち明ける前のフランス旅行

Aさんは、外来看護師との話の後、夫に乳がんであることを打ち明けます。そして乳がんと診断を受けてから思い悩んでいた病気や治療のこと、そして家族に対する不安や葛藤など、たくさんの話をされたそうです。

そしてこの時、夫は、Aさんが乳がんについて娘たちへ伝えることに不安や申し訳なさを感じていることに鑑みて、乳がんであることを伝える前に、次女の留学するフランスへ家族で旅行をすることに決めたようです。

Aさんは旅行中、乳がんであることから距離を置くことができ、家族と純粋に旅行を楽しむことができたといいます。そして、家族と時間を共に過ごす過程で自分1人ではないことに気づき、自分の感情に素直になる中で「家族に心配をかけたくない」という気持ちが強くなったと共に、「家族は自分と共に治療することを考えてくれる」と、家族の価値に気づかれたそうです。

家族に乳がんを打ち明けたAさんの心理的変化

相互依存に影響を及ぼす刺激には、

- 関係についての期待とニードの認知

- 両者の療育能力

- 自己尊重のレベル

- 相互行為における技術と種類

- 物理的環境における他者の存在

- 関係についての知識と関係を促進するための行動

- 発達年齢と発達課題、⑧重要な人生上の変化

の8つが挙げられます。

Aさんは家族と旅行に来るまで、「これまで家族に対してしてあげられていたことができなくなる」、つまり家族との関係における期待とニード(①)に応えられなくなってしまう不安や葛藤が、寄与的行動の不適応をもたらしていたのでしょう。

しかしAさんは、夫に打ち明け、家族と旅行に出かけたことで、家族の存在と行動の相互依存性を認識できました。そして、家族との関係において自立と相互依存の間で心地よいバランスがもたらされた結果、不安や役割葛藤、孤独の軽減につながったのではないでしょうか。

さらに、これらの出来事を契機として、Aさんは旅行から帰国した後、術前化学療法を受ける前に古くからの気心の知れた友人(看護師)にも、乳がんについて相談することができたと話してくれました。

ロイは、個人の相互依存の関係は、その人全体の適応におけるもっとも重要な部分であると述べています。そして、看護過程を行う際、看護師はその人の愛情の発達の充足の基本的なプロセスに関連する行動と刺激を注意深くアセスメントすることが重要と述べています。

その後、Aさんは家族や友人の支援を受けながら術前化学療法に臨み、治療が奏効して乳房再建術を行えるまで腫瘍が縮小しました。このことから、Aさんは手術に対する期待が膨らんでいました。

術前の看護支援をロイの適応看護モデルを用いて分析する

多くのがん患者は、がんと診断され、手術を受けることを決めた時点から入院までの期間において、繰り返し考え、悩み、葛藤していることでしょう。

今回、がん患者に焦点を当てロイの適応看護モデルを用いてアセスメントすることで、その経過において、対象の適応行動に至るまでの表面化していなかった思いも表出することが可能となり、その過程で適応行動を支えた看護についても明確にすることができました。

周術期看護領域での実習において、看護学生は全身麻酔で手術を受ける患者を受け持ち、術前から術後の看護過程を展開します。そして多くの看護学生は、周手術期にある患者に対して、全身状態の観察や術後合併症への看護に加え、術後のライフスタイルに着目した看護を展開するでしょう。

そこで、本稿で示したように、周術期にある患者の術前の語りに耳を傾け、その過程をロイの適応看護モデルを用いて分析することで、手術に臨む患者に対する看護の方向性を明確にすることができます。加えて、診断を受けてから手術に臨むまでの暮らしの中で見られた不適応行動に関連する様々な行動に影響を与える条件や状況、影響、そして、その適応行動から、術後の経過や生活にも影響することを予想し、術後の看護をより具体的に考えることに繋がるのではないでしょうか。

次に乳がん手術を受けたAさんの【術後】の経過の反応と、それに対する看護学生Oさんの関わりを、ロイの看護適応モデルで分析したいと思います。

【術後】乳房再建によって取り戻した自分らしさ・自信の獲得を支えた看護

術後のAさんの状況と変化

術後1日目、看護学生のOさんは乳がんの手術を受けられたAさんの創部の観察、創部痛の緩和、身体清潔の援助など、対象の順調な術後回復過程を歩むことを目指し看護にあたっていました。

Oさんは、Aさんの創部の観察や清潔の援助の際、「手術の傷はとてもきれいです。腫れや赤み、熱感もありません。傷の痛みがあれば我慢せずにお伝えください」と説明し、それに対してAさんも「手術はうまくいったのですね。良かったです。胸もきれいに治っていますか。自分の姿を見ることが不安ですね」と話され、OさんはAさんの術後の経過や創傷管理に対する不安は比較的安定して経過できているとアセスメントしていました。

しかし手術後2日目、Aさんの創部の観察や清潔の援助を行っている時、Aさんの術前の経過や手術後の発言から前向きな姿勢を感じる一方で、Aさんが服を着替える時に顔を上に向けて胸を全く見えないようにしたり、胸が見えそうになると目線をずらしたり、といった“胸を見ることを避けようとする行動”を何度か目にし、気になっていました。

Oさんは、手術後2日目にあるAさんのこの“避けようとする行動”は、乳がんの手術に伴うボディイメージの変容による【自己概念様式】の不適応として現れた行動であったとアセスメントし、以下の診断や目標を挙げ看護介入を考えていました。

Oさんのアセスメントした手術後2日目にあるAさんの看護過程

- 診断:(乳がん手術に伴う)ボディイメージ、喪失

- 目標:喪失体験がもたらす混乱や悲嘆や苦悩を避けることなく変化した自分の身体や環境に向き合える

そこで、Oさんは、目標に挙げた看護介入として、教科書や参考書を参考に、乳がん手術後の受容に向けた看護ケアとして、

Aさんの胸を見ることを避けようとする行動に対して、無理に胸を見ることを促すことなく、対象の乳がん手術後の過程においてその受け止めや思いを傾聴することで、徐々に変化した自分の身体や環境に向き合えること

を目指し、術後2日目、3日目とAさんとの関わりを続けていました。

対象が創部から目を背ける本当の意味

そのような経過の中で、術後4日目、Aさんは「ケアしないといけないから傷を見ようと思うのだけど、娘に黒い傷を見せて怖がらせてしまうと申し訳ない……」と声を詰まらせました。

この言葉から、看護学生Oさんは、Aさんはボディイメージの変容による自己概念の不適応のみを起こしているのではなく、術前のような母親としての役割葛藤や、娘に対してどのようにふるまえばよいか分からないという葛藤も抱えてることに気づきました。

そして、学生Oさんは「Aさんが自分の身体や環境に向き合える」、つまり乳がん手術に伴う乳房喪失といった刺激に対処する能力を高めることのみではなく、自身の変化した自分の身体に対する不安、役割葛藤や自己価値の低下に対し、医療者との寄与的行動・受容的行動を通して“乳がんの手術をしたことに対し、娘たちに肯定的行動(前向きな態度)を示すことができる“を看護介入の目標に挙げ、関わり続けることとしました。

ロイは、「人間は、刺激に対してある程度のレベルまで適応できる能力が備わっているが、刺激が強すぎる場合、人間は適応不順の状態に陥る」と述べています。Aさんにとって乳房切除という刺激は、とても大きなものであることは容易に想像できます。

また、それだけではなく、Aさんが胸を見ることができなかったのは、傷をみた時の“想像もできない不安”が関係していたと考えます。

傷を見ることを避ける行為をしていたのは、胸の傷の存在が娘に怖い思いをさせてしまう要因になるかもしれないという不安感が大きかったのでしょう。

自分の身体についた傷を見るのが怖いということのみではなく、胸の傷で娘に恐怖を与えてしまうかもしれないといった辛さが存在しており、加えて、傷を実際に見ることで一層その不安が大きくなるといった潜在的な不安が“想像がつかない不安”となり、「胸を見ることができない」という行動に至っていたのではないでしょうか。

Aさんが様々な側面から悩まれていたことがわかります。

そこで、OさんはAさんに次のように声をかけています。

「娘さんのことをすごくご心配されているんですね。入院していると、顔も合わせることができないしいつもより不安が募りますよね」

するとAさんは、

「手術のこと、胸のこと、そして傷のことで、娘に怖がらせてしまいそうで……まだ私も(傷を)見られないのに……」

と答えたと言います。

それからOさんは、実習中、Aさんの許すかぎり訪室し、Aさんと乳がんや手術のことのみでなく、Aさんの家族とのこれまでの思い出や娘さんの留学していることへの不安や思いを傾聴しつつ、関わりを持ち続けました。

そして、Aさんも学生Oさんに対して娘と歳が近いことからか、徐々に不安な思いを打ち明け出してくれるようになってきました。2人の関係は、患者と看護学生に留まらず、看護を担うものとしての相談者へと変わっていきました。

寄与的行動・受容的行動を意識したOさんの看護支援

そしてOさんは術後5日目も、前日と変わることなくAさんの病床を訪室し、清潔の援助を通した看護にあたっていました。するとAさんから次の言葉を聞くこととなります。

「わたし、昼から胸を見ようと思います。Oさん一緒に胸を見てくれますか」

看護学生のOさんは、「もちろんです。一緒に胸を見ましょう」とAさんの思いに答えます。

ここで、AさんがOさんと一緒に胸を見るに至ったのは、変化した自分の身体や環境に向き合えたということ以上に、Oさんとの相互依存関係から影響を受けたと考えることができるでしょう。

ロイは、受容的行動とは、他者から愛情や尊厳・価値を受け、自分の中に取り入れていることを示す行動であると述べています。Aさんは、Oさんと術後の経過において、患者―看護学生関係の中で乳がんの手術管理のみにとどまることなく、前に述べたような関わりを通して、Aさんが不安現実を受け止めるための一助となり得ていたのではないでしょうか。

そしてOさんは、Aさんの隣に座り、手鏡を持ち、Aさんと一緒に胸を見ることとなりました。Aさんはまだ直接胸を見るには至りませんでしたが、Oさんの持つ手鏡越しに自身の胸を見ることができました。

そして、Aさんは

「抜糸をしてもう少し綺麗になったら、娘たちとこうやって一緒に胸を見てもらおうと思う」

と言い、また、

「娘たちも病気のこと不安に思っているかもしれないですね。落ち着いたら、私のがんのこと(ステージ)や乳がんという病気について教えてあげようと思う」

と話されました。これを受けて、Oさんは「そうですね、娘さんたちもお母さんのこと、病気のことを心配されていると思います」と答えています。

このようにAさんは、看護学生のOさんとの関わりを通して、自身の胸を見ること以上に、娘たちの母親である自分に対する役割や関係において「相互依存を受容している」、つまり、人に頼ることや支え合うことを肯定的に受け止め、実際にその関係を築いていることの認識を深めることができています。

Aさんの娘たちもまた、母親の乳がん罹患をきっかけとして、家族内での家族員との関わりや自身の役割の変化を経験しています。また、母親が乳がんに罹患した出来事から、母親の乳がんの進行や、がんに想起される死も意識するでしょう。

つまり、Aさんが娘たちにがんのことを話したり、教えたりすることを促すことは、母親が子どもの不安感を推察することにとどまらず、子どもの思いの確認を促すことのできる適応行動への看護支援であったのではないでしょうか。

事例研究にロイの適応看護モデルを用いる

今回、OさんがAさんを受け持ったことで、対象はさまざまな想いを持ち、治療や療養に臨んでいることに気づくことができました。

ロイの適応看護モデルを用いたことで、一見、適応行動として対処していると思われる対象であったとしても、状況によって対象に影響を与える刺激が対象の適応を妨げていることに気づき、その度に看護を考えることができたと話されました。

ロイの適応看護モデルは、多くの看護学生が学ぶ看護モデルです。冒頭でも述べましたが、ロイの適応看護モデルは、患者が環境の変化に適応し、健康状態を維持・促進することを目的とした看護理論であり、4つの適応様式からアセスメントし、適応を促進するための看護介入に活用することができます。

このモデルは、急性期から慢性期、地域看護、在宅看護まで、あらゆる看護場面で人間の全体性を捉え、個別の看護計画を立てる際に役立ちます。

看護学生のみなさんにはぜひ、看護実習などで受け持たれた事例をロイの適応看護モデルで展開し、実習中では理解を深めきれなかった観点を深めてもらえれば幸いです。

[文献]

1) シスター・カリスタ・ロイ(著)/松木光子(監訳): ザ・ロイ適応看護モデル 第2版. 医学書院, p84, 2010.

2) 金子道子: ヘンダーソン、ロイ、オレム、ぺプロウの看護論と看護過程の展開. 照林社, pp58-142, 1999.

3) 鈴木久美(編)/日本がん看護学会(監): 女性性を支えるがん看護. 医学書院、pp.11-12, 2015.