- 保健師

- 助産師

- 看護師

- 准看護師

- 5年一貫

- 基礎分野

- 教育の基盤

- 看護論

- 教育論

- 雑誌『看護教育』

雑誌「看護教育」巻頭インタビュー

2026年朝ドラ『風、薫る』原案者が語る、看護師という職業の誕生ヒストリー

-

インタビュー

インタビュー

- #歴史社会学

- #大関知

- #鈴木雅

- #風、薫る

- #朝ドラ

- #明治のナイチンゲール

- 2025/11/12 掲載

※本インタビューは、雑誌『看護教育』66巻3号(2025年5-6月号)のp.255-262に掲載したものを、Web掲載用に再編集したものです。

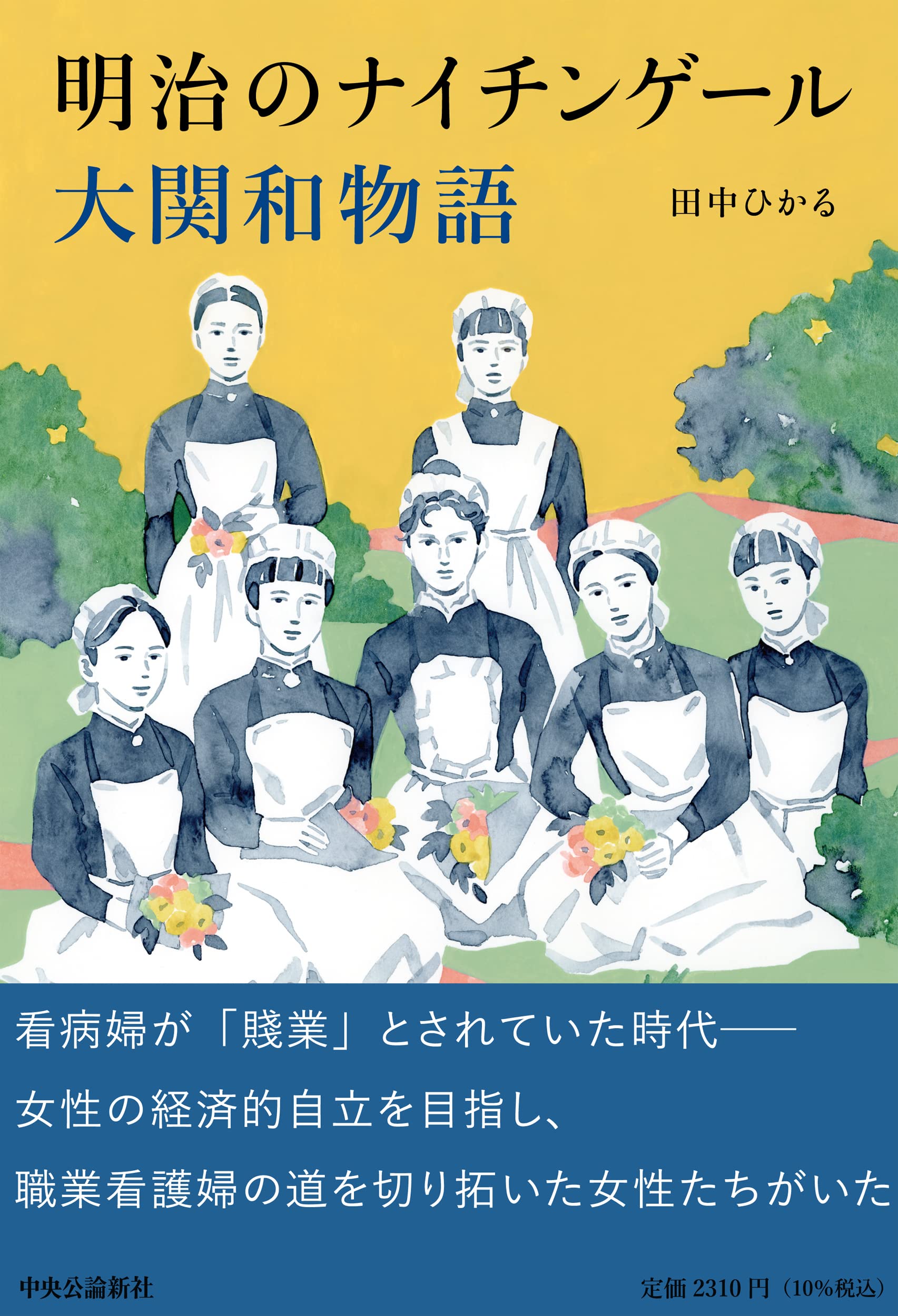

田中さんが上梓した『明治のナイチンゲール―大関知物語』は、2026年度前期NHK連続テレビ小説『風、薫る(かぜ、かおる)』の原案となっています。田中さんは史料を読む中で「看護婦」という専門職の誕生を目撃し、その礎を築いた2人のシングルマザー、大関知とその盟友 鈴木雅に心惹かれたといいます。看護婦という職業の誕生を支えた女性たちの知られざる姿、その生き方に込められた意志と葛藤を、田中さんと共にたどります。

泣き虫にして大胆な大関知との出会い

[写真1]桜井女学校付属看護婦養成所第1期生の卒業記念写真

[写真1]桜井女学校付属看護婦養成所第1期生の卒業記念写真

前列、右から2人目が大関和。同じく左から2人目が鈴木雅。中央が当時の看護教師、アグネス・ヴェッチ。

――本書の舞台となる明治時代には、病人の世話をする女性は看病婦と呼ばれ、専門的な教育もなく、「金のために汚い仕事も厭わず、時には命まで差し出す賤業」とされていました。そういった時代の中、家老の娘に生まれた大関和(ちか)は、日本人で初めて「看護婦」としての職業教育を受け、その仕事に就き、生涯をかけて看護婦の技能の向上と制度化に努めました。また、本書では、和と共に看護婦となり、彼女を支え続けた鈴木雅(まさ)の生き様も描かれます[写真1]。彼女らは共に2人の子を持つシングルマザーであったといいます。

田中さん(以下、田中) 私は本書を書く前に、『明治を生きた男装の女医─高橋瑞物語』という本を書いたのですが、その執筆のため、さまざまな史料を読む中で、明治という時代をたくましく生きた女性たちに何人も出会いました。その中で、特に興味を覚えたのが大関和、鈴木雅の2人です。特に和は、その大胆な一面と「泣キチン蛙(ナイチンゲール)」とも言われるほど感情的な性格から、非常にドラマチックな、そして面白いエピソードがたくさん残っています。特に「かっこいい!」と感銘を受けたエピソードが2つあります。

1つは赤痢患者の隔離病院に関するエピソードで、和はそこで驚異的な成果を上げています。当時、赤痢はコレラと並んで恐れられた病気で、死者数は伝染病の中で最多。治療法はなく、患者を隔離してそれでも流行が収まらない場合は村ごと焼き払うことさえ行われていました。

当時の医師も、役目としては隔離すべき患者を選ぶことのみで、選ばれた患者は「避病院」とは名ばかりの隔離小屋へ収容され、糞尿にまみれながら死んでいくだけでした。つまり、村人たちにとって「防疫」は恐怖の対象でしかなかったのです。

ここで、和は「今こそ看護婦の出番だ」と確信し、部下の看護婦数名と共に防疫に加わります。村人たちの抵抗に遭いながらも避病院の大幅な改良に努め、死を覚悟していた多くの患者が、小さな子どもも含めて生還を果たします。フローレンス・ナイチンゲールを彷彿とさせるエピソードでもありますよね。これは、看護婦の必要性を世に知らしめた、和の非常に大きな功績の1つです。

もう1つは、「 祝 捷(しゅくしょう)会」でのエピソード。日露戦争の「鴨緑江の戦い(1904)」で日本軍が勝利したことを祝って、日比谷公園で「東京市祝捷大会」が行われることになり、和は急病人や怪我人の発生に備えた救護班として配置されます。当時、既に経験を積んだ看護婦として著名だった和は班長を任され、若い看護婦たちに落ち着いて行動するように指示を与えていました。その矢先、雑踏事故が発生します。この事故は、最終的に25人の圧死者を出す大惨事となるのですが、和は先の言葉から一転、我先に飛び出して現場に向かったのです。

大混乱の現場、警官の必死の誘導も効果がない中、和は群衆の真ん中に飛び込み、警官に対し「貴官の剣を貸し給え!」と絶叫したという記録が残っています。自分の身を捨ててまで人を助ける精神とそのたくましさに圧倒されたと共に、この和の生き様を大勢の方に知っていただきたいと思い、本書を書くに至りました。

明治の時代に「看護婦」として 働くということ

――本書で描かれる和の勇敢な姿は、とても印象的でした。そんな和は人生の大半を「看護婦」として、最後までその仕事に誇りを持ちながら生涯を遂げますが、実は、初めは看護婦になることに前向きではなかったのですよね。

田中 そうなんです。和は離婚後、2人の子どもを同居する母親に預け、さまざまな仕事に就きながら英語を学んでいました。そして、牧師である植村正久*1に出会いクリスチャンとなるのですが、その正久から「トレインド・ナース」(Trained Nurse)、つまり専門的な教育を受けた「看護婦」になるための看護学校の1期生にならないかと勧められるのです。これが、彼女が看護婦となるきっかけです。

ですが和は当初、正久からの誘いに全く心動かされません。というのも、当時病人や怪我人の世話をしていた「看病婦」は「金のために汚い仕事も厭わず、時には命まで差し出す賤業」と考えられていたのです。実際、看病婦はコレラや赤痢などの感染病患者が出た家やこうした患者を隔離する「避病院」で雇われることが多く、感染して命を落とすことも珍しくはありませんでした。いきなり「看護婦」にならないかと誘われても、その看病婦とどう違うのか、トレインド・ナースが何たるかもよく分からなかったのですから当然です。正久からの熱心な誘いに困惑しつつ、和は「とりあえず……」と、宣教師マリア・トゥルー*2に会うことを決めます。このマリアこそ、日本に「トレインド・ナース」がいないことを憂い、自身が経営する桜井女学(現・女子学院)に附属の看護学校をつくろうとしていた人物でした。マリアは宣教師仲間たちと横浜のスラムで貧民救済活動を行っており、和はマリアを通してスラムの劣悪な環境、それによる病、また、体を売るほかに稼ぐ手段のない女性たちの存在を知ります。彼女たちの姿は、故郷黒羽で遊郭に売られていった貧しい娘たちとも重なったことでしょう。

本書では、スラムの人たちの力になりたいと考えた和に、マリアがこう言います。

「ここに必要なのは、十分な栄養と清潔な環境、そして女性たちの雇用です。それらをすべて満たすことができるのが、看護婦という職業です」

こうして和は看護婦になることを決意しました。

*1 植村正久(うえむら まさひさ、1848-1915)は、明治時代の日本のキリスト教牧師、神学者であり、日本の近代キリスト教の先駆者の1人です。若い頃にアメリカに渡り、キリスト教の教義を学んだ後、日本に帰国し、明治時代の日本におけるキリスト教思想の普及に大きく貢献しました。和は困難に差しかかると必ずと言っていいほど正久のもとへ相談に行っており、彼を敬愛していたことが分かります。

*2 マリア・トゥルー(Maria True、1840-1895)はアメリカから日本に派遣された宣教師で、日本における看護教育の先駆者として知られています。看護婦としての専門教育を受けた後、19世紀末に日本に渡り、特に女性の社会進出を支援する形で看護教育に取り組み、日本の看護職の専門職としての確立に大きく貢献しました。看護教育の重要性を広め、看護婦の技術だけでなく、患者に対する深い愛と奉仕の精神を重視した教育理念は、現在の日本の看護教育制度にも影響を与えています。

──現代では「看護師」という職業も確立されていますが、当時は未だ「看護婦」という職業が明確になく、また医師の権威も特に強い中で、看護婦として気苦労の絶えない和の姿も印象に残っています。

田中 史料を読む中で、やはり当時は看護婦という仕事が「下に見られている」と感じることは多くありました。和や雅は、「医学と看護は車の両輪であり、医師と看護婦は別の役割を持ちつつ互いに相補的で、どちらもなくてはならない存在である」と信じ、看護婦としてプライドを持って仕事をしていたと感じます。しかし、当時の日本では、そもそも女性が職業に就くこと自体が珍しく、女性が「ものを言う」ことはあり得なかったのです。医師は、看病婦はもちろん、看護婦のことも医師の手足にすぎないと当然のように考えていました。

一方で、和や雅の病院での働きは高く評価されており、和について「言うより早く実行がある。おのずからその誠実はあらわれて患者の信頼は深く、(中略)大関婦長が入って来ると患者の顔が明るくなるとさえいわれていた」(相馬黒光『穂高高原』)と伝えられています。ただ和は本当に不器用で、当初は容姿端麗な和に好意を寄せる医師も少なくなかったところ、仕事一筋の和は素気ない態度をとり続けます。中にはプライドを傷つけられたと感じる医師もおり、徐々に医師と和との間には軋轢が生じていきました。

当時の医師の当直日誌が残っていますが、和の言葉尻を捉えて臍を曲げたり、馬鹿にしたような言い回しをしたり、その態度はひどいものです。和たちはさぞ仕事がしづらかっただろうと思います。医師から無視されたり、病院を追い出されたりと逆風にさらされた和たちでしたが、いくら環境が変われどその実力と患者への影響は大いに評価され続け、その後も看護婦としての使命を果たしています。

――男尊女卑の考えが非常に強かった時代、女性としての尊厳を守る態度を崩さない和の生き様は、読んでいてとても勇気をもらいました。田中さんも和の生き様を知り、看護婦(看護師)という仕事を見つめ直すきっかけになったといいます。

田中 私は、こんなにも看護師という仕事が「女性の経済的自立」という課題に直結していたとは知らず、その職業としての枠組みを確立させた和と雅の働きには本当に感銘を受けました。かつて貧しい女性は遊郭に売られるか「女工」になるしかないとされていた中で、看護婦という仕事の存在が、どれだけの女性を救ってきたのでしょうか。今、看護師として活躍されている方や看護師を志す学生さんの中にも、「経済的な自立が可能である」ことが看護師を目指すきっかけとなった方が少なくないことでしょう。時代を超えて、「女性の経済的自立」に関して、非常に大きな歴史的意義を持った職業なのだと実感します。

また、看護婦の歴史を語る上で、遊郭の問題は避けて通れないということも強く感じました。和は看護婦として働いた他に、特に廃娼運動に力を入れていました。遊郭から逃げてきた女性を慈愛館という授産施設で匿(かくま)い、看護婦として教育を施し、その女性が看護婦として自立することで遊郭の世界から抜け出した、などということも実際にありました。看護婦という職業の存在は、貧しい女性や遊郭の女性にとっても希望の光であったでしょうし、和の活動は不遇を生きる女性を救う本当に素晴らしい働きかけだと思います。

私はこれまで、看護師は人を救う仕事で、この世になくてはならない仕事であることはよく分かっているつもりでした。しかしもう1つ、女性の人生を「経済的自立」という面から助けるという点でも特別な職業だということを再認識しました。明治時代において、看護婦は女性が手に職をつけて自立するための、これ以上ない選択肢だったのです。大正時代になると女性の職業の選択肢も増え、「職業婦人」という言葉も使われるようになりますが、その中でも看護婦という選択肢は特別だったと思います。

私も何度か入院を経験する中で、看護師さんたちの優しさには本当に助けられました。しかし、精神労働・感情労働が求められ、疲弊してしまうこともあると思います。和は特に、奉仕の精神性を全開にしたような仕事ぶりだったのですが、この働き方が当たり前になってしまうと、職業とは言えなくなってしまいますよね。この塩梅は、今日活躍される看護師の方々にとっても悩ましい問題だと思います。

まずは社会全体が、看護師は高度な専門職であるということをしっかりと認識する必要があると思いますし、看護師さんたちがこれからも仕事に対する誇りとやりがいを持ち続けるためにも、仕事内容にふさわしい、より一層の対価が支払われるべきです。

看護師として 「献身」と「経済的な自立」の2つの側面

――本書では、献身と慈善にひた走る和と、看護婦の制度化、経済的自立に向けて冷静かつ現実的な雅という2人のコントラストが興味深く感じました。田中さんは、看護師として同じ使命を担う一方で対照的な考えを持つ和と雅をどのように見ていましたか。

田中 和は「献身」が当たり前という性分で、史料を見ても「徹夜眠ることなく熱心従事」「患者の貧困なる者には金銭を恵みて入費の助たすけとなすなど、いつも自身が給料の全額を手に収入せしことはなく、大半患者のために消費せらるる様子なりと云う」とあります(『 東京婦人矯風会雑誌』第27号)。しかし、この働き方では看護婦が職業として成立するための前提である「経済的な自立」が成立しません。ここで、和に冷静な指摘をするのが、盟友の鈴木雅です。

雅は和と同じく、日本で初めてのトレインド・ナースとして、何よりも「職業として」の看護婦の「自立的な」働きの実現に重きを置き、献身の考えが先走り、常に暴走気味な和を諭す役割を担います。実は、雅に関する記録は和に比べるとそれほど残っていないのですが、読む限りとても知的で、一貫して看護婦の自立に力を注いだことが分かります。

本書では会話の部分はほとんど創作ですが、和に対する私の突っ込みを、雅に代弁してもらった箇所が多々あります。「献身」を是とする和に対し、それを批判し、職業としての看護婦を重視する雅を置くことで、バランスを取ろうと考えました。戦争についても2人の考え方は対照的です。

――たしかに、その意味でも、雅は和と共にこの物語に欠かせない存在だったのですね。雅は和と同じ看護婦として、どのような功績を残したのでしょうか。

田中 雅は、和と同じ教育を受けた後、和と同じ帝国大学医科大学附属第一病院(現・東京大学医学部附属病院)における内科の看護婦取締役(看護婦長)を務め、「慈善看護婦会」(後の東京看護婦会)を設立しています。これが、今の訪問看護ステーションの始まりとも言われる派出看護婦会の嚆矢です。

「慈善看護婦会」は評判となり、時代背景も手伝って派出看護婦会が激増します。「看護婦」といえば「派出看護婦」を指すというほどで、病院で働いている看護婦も、派出看護婦会から派遣されているということが珍しくありませんでした。雅は看護婦が病院や医師から独立して自ら主体的に働けることを理想とし、実現したのです。他にも、看護教育の場である「東京看護婦講習所」も立ち上げています。

職業としての「看護婦」の確立に身をささげた雅でしたが、そんな雅の思いとは裏腹に、看護婦の知名度が上がるにつれ、資格や制度がないことをいいことに名ばかりの看護婦も増えていきます。そして、乱立する派出看護婦会に対する世間の悪評も目立つように……。このままでは看護婦がまた「賤業」へ戻ってしまうと考えた和は、政府に働きかけますが、雅はこれに反対します。そして、和の働きかけが実り「看護婦

規則」が公布された翌年、雅は突如として看護婦を引退してしまうのです。

引退の理由については諸説ありますが、「看護婦規則」の発令に衝撃を受けたという説が興味深いです。というのも、その内容は雅が皮切りとなって立ち上げた派出看護婦会が「質が低い」という前提に基づくもので、看護婦の仕事が警察の取り締まりの対象となることを示していたのです。雅も和と同様、低劣な派出看護婦会の存在を問題視はしていましたが、警察が上から取り締まるという方法は、雅の考える自立した看護婦の在り方とは相容れなかったことも理解できます。

「看護婦規則」に対する立場も異なる2人でしたが、その後も仲違いすることはなく、互いに信頼しあっていたことが分かります。というのも、雅は引退を機に、和に「慈善看護婦会」と「東京看護婦講習所」を引継いでいるからです。自分が大切に育てた派出看護婦会や講習所を託したのは、それだけ和を信頼していたからでしょう。和もその任を素直に引き受けています。今思うと、和が天職だと信じた看護婦を生涯続けることができたのも、雅がレールを敷いてくれていたおかげだったのかもしれません。

NHKのHP「2026年度前期 連続テレビ小説「風、薫る」制作のお知らせ」より(最終アクセス:2025年11月12日)

本書を通して 田中さんが世に発信したいこと

――田中さんは「女性の社会進出」を1つの大きなテーマに活動を続けています。本書を世に出すことで、また、2026年には本書を原案としたNHK連続テレビ小説『風、薫る』が放送されますが、そういった機会からも社会に何を伝えたいとお考えでしょうか。

田中 和の看護婦として「献身」を重視する姿勢と、雅の看護婦の「自立」を重視する姿勢は、現代の看護師さんたちの姿の中にもみられる2つの側面ではないでしょうか。特に本書はコロナ禍で書き進めていたのですが、多くの医療従事者がパンデミックの最前線に立つ中、患者の最も近くで、そして最も多くの時間ケアにあたっていたのは看護師の方々でした。つまり、緊急事態下で「献身」が否応なしに求められ、それに応じざるをえない状況にありました。困った時の何でも屋のように扱われ、割に合わない給与から待遇面の不満を訴えた看護師さんが少なくなかったのは、当然のことでしょう。

フローレンス・ナイチンゲールが「犠牲なき献身こそ真の奉仕」という言葉を残しているとおり、看護師は何でも頼める便利屋ではありません。本書の執筆を通して、看護師がやりがいのある高度な専門職であることは強く実感したところです。近年、在宅や地域の現場で主体的にケアや処置を担う訪問看護師の活躍が目覚ましく、その姿は、雅が目指した「看護師としての自立した働き方」の精神が形となって表れているように感じ、注目しています。

本書を看護師の方々や、看護師を目指している方々に読んでいただけるととてもうれしいです。そして、一般の大勢の方々に読んでいただくことで、看護師という仕事はこんなにもドラマチックな歴史を持つ、尊い仕事なんだということを知っていただけたらと思います。

現代人で看護師さんのお世話にならない人は1人もいません。とても身近な職業です。戦争、感染症、災害、いつ起こるか分からない脅威に最前線で活躍する職業で、本当に心からかっこいいお仕事だと思います。

そして、全ての看護師さんがさらにやりがいを持って働けるように、特に給料の底上げを広く訴えたいです。決してなおざりにされてはいけないと感じています。その意味でも、本書を朝ドラの原案にしていただいたことは力強い追い風になると思いますし、「看護師ブームを巻き起こしたい!」と心から思います。

近年、ヒットした本や舞台を見ても、私は既に「看護師ブーム」が起こりつつあるように感じています。この波に乗って、看護師という仕事の尊さを各方面で発信したいと思っていますし、このインタビュー記事や拙著をきっかけに、看護教員の方々とご縁ができましたらうれしいです。私は女性の歴史が専門ではあるものの、看護の歴史については拙著執筆を機に勉強を始めたばかりです。看護の歴史や看護師という仕事についてご教示いただきたいです。また、看護師を目指す学生さんたちとも話をしてみたいので、ぜひ学校へ呼んで下さい。

拙著や朝ドラ、これらに関連する取材記事などがきっかけとなり、看護師を目指す方が増えたらうれしいです。看護教員の方々も現役の看護師さんたちも看護学生さんたちも、とてもお忙しいと思いますが、ぜひ、来年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』、ご覧いただけるとうれしいです。

──ありがとうございました。私も『風、薫る』をとても楽しみにしています。

(了)

今回お話を伺った『明治のナイチンゲール―大関知物語』(中央公論新社、2023)

|

田中さんの取り組み 女性に関するテーマを中心に研究を行っています。執筆や講演(オンラインを含む)の他、テレビ出演や展示の監修、トークイベントも積極的に展開しています。著書に、『明治のナイチンゲール─大関和物語』(中央公論新社)、『明治を生きた男装の女医─高橋瑞物語』(中央公論新社)、『生理用品の社会史』(KADOKAWA)、『「毒婦」─和歌山カレー事件20年目の真実』(ビジネス社)、『月経と犯罪─“生理”はどう語られてきたか』(平凡社)などがあります。 田中ひかるさんのWebサイトにはこちらからアクセスいただけます。講演のご依頼などは「仕事のご依頼」よりお問い合わせください。 |