- 保健師

- 助産師

- 看護師

- 准看護師

- 5年一貫

- 基礎分野

- 教育の基盤

- 看護論

- 教育論

- 雑誌『看護教育』

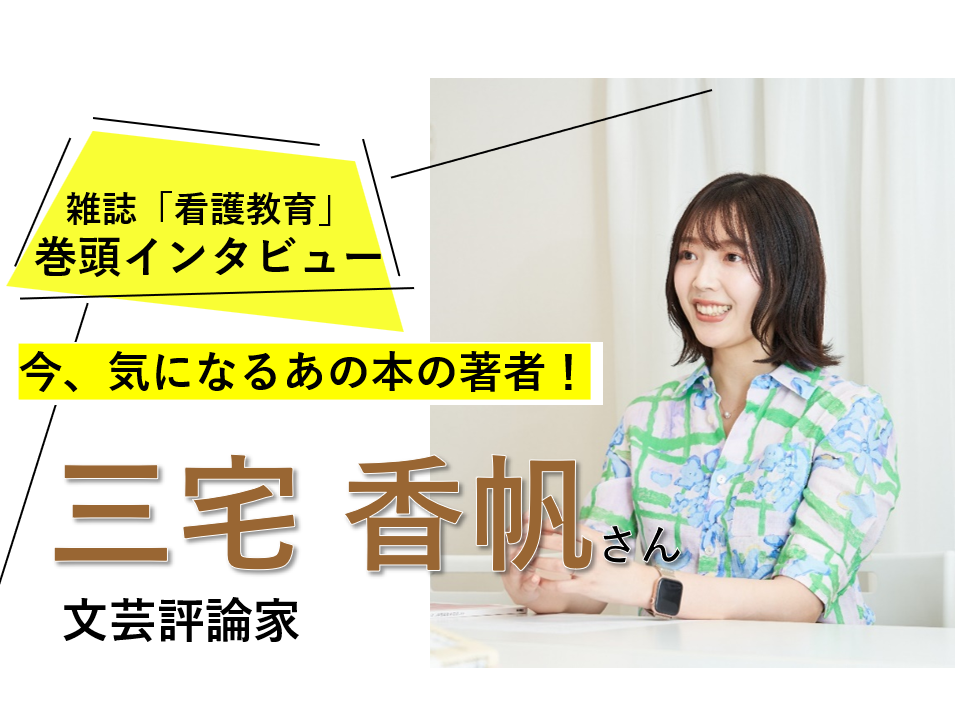

雑誌「看護教育」巻頭インタビュー

読書から考える、「人生の豊かさ」を残すということ

-

インタビュー

インタビュー

- #読書

- #半身で働く

- #バーンアウトを防ぐ

- #なぜ働いていると本が読めなくなるのか

- 2025/11/17 掲載

※本インタビューは、雑誌『看護教育』65巻4号(2024年7-8月号)のp.357-363に掲載したものを、Web掲載用に再編集したものです。

皆さんは、毎日どのくらい仕事のことを考えていますか?仕事にやりがいを感じ、全身で打ち込めているのであれば、それは幸せなのかもしれません。一方で、忙しさの中で ふと疲れを感じたり、ゆっくり本が読みたい……という気持ちになったりしないでしょうか。三宅さんは、全身の労働がつい求められがちな社会において「半身」で働くことも大切なのでは、と問いかけます。看護教員の皆さん、さらにはいつか看護師になる看護学生たちが、バーンアウトに陥らず、長く、自分らしく 働き続けていくための秘訣を、三宅さんの言葉から探してみませんか?

「半身(はんみ)」で働いて、バーンアウトを防ぐ

――三宅さんの『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』は大きな反響を呼んでいます。特に多忙を極める看護職の方々は、タイトルを読んだだけでも「まさに自分のことだ!」と感じる方が多いのではないかと思います。本の中で三宅さんは、「半身」で働くこと、そして、仕事以外の文脈を取り入れる余裕を持つことを皆さんに勧めています。

三宅さん(以下、三宅) 「半身」で働くということは、半身で「仕事の文脈」を持ち、もう半身は「別の文脈」を取り入れる余裕を持つということです。仕事が忙しくなると、どうしても仕事に前のめりになって、仕事が自分の人生の全てだと感じるようになります。でも、そんなことは決してありませんし、仕事は自分の人生の責任なんて取ってくれないのが現実です。そんな中で、仕事以外の文脈にきちんと触れる時間を取ることも、現代で健康的に生きていくために必要なことなのでは、と私は感じています。ChatGPTが話題になり、AIが私たちの仕事を奪うと言われている世の中で今一度、私たち人間が楽しく人生を生きる意味を問い直してほしいと思います。

この「半身」という言葉には、時間的な意味はもちろん、精神的な意味も含めています。特に看護師さんは夜勤や残業などで労働の拘束時間が長いことに加え、「患者さんに尽くさなければならない」というプレッシャーを受けたり、感情労働という側面があったりするなど、時間的にも精神的にも「全身」を求められる場面が多い仕事だと思います。それが「良いケア」につながるという主張も確かかもしれませんが、働いていく上で「全身」が求められがちである職種だからこそ、「 燃 え尽き(バーンアウト)症候群」になってしまう看護師さんもきっと多いのだと思います。

労働時間については、職場の労働環境や科によっても大きく異なりますし、一概に個人でなんとかできることは少ないかもしれません。一方で、精神的な「半身」を意識することは、自分でできる有効な心がけです。自分で自分を追い込み過ぎず、仕事以外のことも考えるような「半身」の働き方でもいいんだ、ということを念頭に仕事をすることが、看護業界はもちろん、どの業界でもバーンアウトしない秘訣なのでは、と思っています。対人関係職というのめり込みやすい業界だからこそ、残りの「半身」を仕事以外に残しておくことが、健康的に生きるには重要ではないでしょうか。

――特に看護・医療業界は、バーンアウトとなってしまう方が多い業界です。全身で働かざるを得ない状況があるのかもしれません。

三宅 たしかに、看護師さんは患者さんの命を預かる大変な仕事で、ミスが許されません。その分、自分や他人からのプレッシャーも大きく感じると思います。でも、だからこそ、仕事に心を持っていかれ過ぎないことが重要だと思います。やっぱり仕事をしていると、全身全霊で励むことが良いこととされ称賛されますが、本当にそれだけでいいのかな、と私は疑問に感じています。がんばっている人が精神を壊し、バーンアウトしてしまう世の中が健全だと言えるでしょうか。全身全霊が称えられる世の中に少し疑問を持ち、仕事は仕事としてがんばる、でも世間の言うことを真に受け過ぎないことが重要だと思います。

仕事に向き合う上で、責任感はもちろん必要です。ただ、ある程度「半身」で向き合い、もう「半身」で自分の趣味や友人、家族との時間を大事にしたり、仕事以外の居場所をつくったりすることで、仕事が人生の全てではないことを日頃から認識できると思います。仕事は仕事でしっかりとやりつつ、それ以外の場所で自分の人生の豊かさをちゃんと残しておければ、精神的にも肉体的にもつらい時に逃げ道になるのではないでしょうか。看護師さんの仕事は夜勤や残業も多く、また、看護学生や教員の方々も日々の授業や実習で手一杯だと思います。業務内容やカリキュラム的に「余裕を持ちましょう」とはなかなか言いにくいかもしれませんが、まずはそれを皆が言い出すこと、そして全員が「半身」で働くことを意識することから、少しずつ変わっていくのではないかと思います。

――そのような看護業界で「半身」で働くために、具体的にはどのようなことを心がければよいでしょうか。

三宅 まず、求められる仕事はしっかりとこなすこと、これは大前提として必要です。その上で、不必要にアドバイスしてくる人の話は話半分で聞き流したり、つらい時はしっかり休んだり、社会人生活をサバイブしていくためには、ある種の不真面目さを持った姿勢でいることが重要だと思います。そうすれば、仕事でやり遂げたいこと、逆に失敗してしまったことがあっても、「 でも仕事は仕事だし」と折り合いをつけることができますよね。個々人が仕事にある程度折り合いをつけないと、全員が全身を求める社会になってしまいます。だからこそ、社会全体が「半身」で働く意識を持ってほしいのです。

今を生きる若者は、素直で、真面目、だからこそ全てを真に受け、全てに一生懸命になる方が多いです。しかし、学校とは違って社会に出たら、全ての分野において真面目である必要はない、と私は伝えたいです。

たしかに学生時代は、先生や親が言うことを聞いていれば評価され、優等生でいられます。でも社会人になると、ただ管理者や上司に言われたことだけを忠実に守るのではなく、自分の頭で判断して仕事をし、その上で自分で自分の休息を守ることも大切になってきます。この転換に苦しんでいる新社会人は、多いのではないでしょうか。だからこそ、話をちゃんと聞きつつも要らないなと思った話は受け流すといった技術を、学生の時点からどのように身につけていくのかは、とても大きな課題だと思います。

特に現代は、社会全体の傾向として働くことのできる「全員」に「全身」の仕事を求めます。例えば、徹夜して資料を仕上げたサラリーマンは、一見かっこよく見える。でもそんなことを続けていると、個人の体はぼろぼろになってしまいますよね。私たちは、このようなトータル・ワーク社会*1)に生きている、だからこそ仕事以外の文脈に触れる余裕がなくなり、本を読む気力が奪われてしまっている……そのような背景を見据えて書いたのが『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』です。私たちは、まずこの現実を自覚すべきです。その上で、「半身」で働くことが当たり前の社会になっていければいいな、と思っています。

*1 「トータル・ワーク」とは、ドイツの哲学者ヨゼフ・ピーパーがつくった言葉。彼は『余暇─文化の基礎』において、生活のあらゆる側面が仕事に変容する社会を「トータル・ワーク」と呼んで批判した。

――看護師一人一人が「半身」で働くことを意識することは、バーンアウトしない働き方につながる。そして、毎日夢に向かって努力する看護学生が、豊かで幸せな人生を送ることにも結びつきます。これは、日々学生を支える教員の方々も望まれている姿なのではないかと感じました。

本を読むことは、自分から遠く離れた他者の文脈を知ること

――「半身」で働くことで、仕事以外の文脈を取り入れる。この重要性がよく分かりました。では、仕事以外の文脈を取り入れる手段として、今回、三宅さんが「読書」に注目した理由を教えてください。

三宅 私は仕事以外の文脈を、必ずしも読書で取り入れなければならないとは考えていません。個人的に、本はお金もあまりかかりませんし、映画のように公開時期も限らないので、仕事以外の趣味として入門しやすいとは思っています。また、本は図書館で気軽に借りられますし、とりあえず人に勧めやすいし、種類も多くあるので自分に合うものも見つかりやすい。そして、そんな本を読む「読書」は、「 ノイズ」を内包しているところが魅力だと感じています。

――「ノイズ」を内包しているとは、どのようなことを示すのでしょうか?

三宅 『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』にも書いたのですが、読書には「ノイズ」─偶然性が含まれていて、本の文脈や説明の中で、読者が予期しなかった情報と偶然出会うことがあります。特に古典や小説のようなフィクションには、読者が予想していなかった展開や知識が登場することがよくありますよね。1冊の本の中にはさまざまな文脈が収められていて、ある本を読んだことをきっかけに、偶然好きな作家、好きなジャンル、知らなかった知識や教養という新しい文脈を見つけることがあります。たった1冊の本にも、その本の中には作者が生きてきた文脈が詰まっていて、想定外の発見が散りばめられています。読者にとって偶然的な出会いがある。ここに、私は読書の魅力を感じるのです。

つまり、本の中には私たちが自分自身で欲望していることすら知らない知が存在しています。私たちは「何を知りたいのか」を知らない状況で本を読み、自分から遠く離れた他者の文脈に触れることができる。「自分から遠く離れた文脈を知る」ことが、本を読むということだと私は思っています。仕事のことしか考えられなくなっている時に、仕事以外の本を読む。すると、「 ノイズ」が目の前の自分の思考から距離を取ってくれる。今の社会や仕事にとらわれすぎることを避けてくれるのです。

――読書には「ノイズ」が含まれているという魅力がある一方で、著書では、現代は「ノイズを排除する」姿勢が見えると指摘されていましたね。

三宅 2000年代になってから社会の書籍購入額は明らかに落ちており、「 ノイズを含んだ」読書をすること自体、以前より身近ではなくなってしまいました。ましてや、書籍で唯一伸びている市場は自己啓発書ですが、このジャンルには「ノイズを除去する」姿勢が見て取れます。片付けの手引書にしろ、ビジネスの必勝法にしろ、考える暇があればとりあえず捨てるという話だったり、とりあえずメールや電話で100人に営業するという話だったり、行動が結果に直結する世界観です。

つまり、自己啓発書の特徴は、自己のコントローラブル(制御可能)な行動の変革を促すことにあり、他人や社会といったアンコントローラブル(制御不可能)な外部の社会は、ノイズとして除去されてしまいます。そして、自分にとって分かりやすい、コントローラブルな私的空間や行動のみを変革の対象とする社会です。そこでは、自分や仕事には関係ない、役に立たない、と考えたものは一方的に避けてしまう風潮が生まれています。

でも、そのような「ノイズ」は自分に、仕事に、全く関係ないと言い切れるでしょうか。私は、自分から遠く離れた文脈、つまり「ノイズ」が思いがけない発見を生み出すこと、そしてそれが、自分や仕事の役に立つことが十分あり得ると思っています。ふと読んだ小説の登場人物から「こういう人、いるいる!」と思ったり、「 こういうこと言う人って、こんなこと考えているのかもしれない」と感じたり、そうやって他者への理解が深まる、あるいは別の国の人の文化が理解できる、なんてことにつながっていくのです。自分には全く関係ないと思っていたことが、回りまわって自分に関わりのある他者への理解に結びつく、ということは十分にあり得ることです。

特に看護師さんは、患者さんの生活・背景を知ることや、患者さんとのコミュニケーションが大事な仕事だと思います。本を読むことが、自分の受け持つ患者さんへの理解につながったり、新しい文脈を増やして患者さんとの雑談のテーマになったり、また、人の営みはノイズだらけですから、患者さんを理解する上でもノイズを整理しようとしすぎない姿勢は大切かもしれません。

自分から遠く離れた文脈を持つこと、さまざまなジャンルの本を読み、仕事以外の文脈を持つことが、今度は仕事で役に立つことだってあり得るのです。本を書く側としては、本をそんな風に活用してもらえれば、とてもうれしいですね。

――たしかに、看護の仕事は患者さんの生活丸ごと、「ノイズ」も含めそのまま受け入れてケアをする、ということなのかもしれません。

三宅 今はインターネット検索ですぐに情報が手に入る時代なので、ノイズを含んだ読書体験はまわりくどく感じるかもしれません。でも、ノイズのある読書をすることで、自分の幅が広がるのも確かなんですよ。

私は、ノイズを含んだ読書ができる余裕を持ちつつ働くことが、「半身」で働くということだと思っています。「半身」で働くことで、仕事や家事や趣味や、さまざまな場所に居場所をつくる。そして、さまざまな文脈の中で生きている自分を自覚する。1つでもいいので、仕事以外の価値観を持てる場所があると精神的余裕が全然違うと思います。その手段の1つとして、読書という、ノイズ込みの文脈を頭に入れる作業を楽しんでもらえたらいいな、と。時間が少しでもできた時でいいので、自分の興味以外の本を読んだり、自分の日常から離れた小説を読んだりしてみてほしいな、と思っています。

――三宅さんの批評家という仕事も、皆さんの中で本の世界を広げてほしい、という想いが込められているのでしょうか?

三宅 そうですね。本は、私を助けてくれる存在でした。それこそ、他者への理解につながりましたし、自分のことを理解することにも役立ちました。本に言語化されて初めて、自分はこう思っていたんだな、と自分の価値観や考え方に気づくことがたくさんあったんです。

また、本が読める時は精神的余裕がある、読めない時は余裕がないんだな、と本は自分の心の余裕を理解するバロメーター(指標)にもなり得ます。一人一人がバーンアウトしないために、本が、心の余裕を測る道具になったらいいなと思います。昔、本が好きだったのに最近読めてないという方、本はあまり読まないという方でも、ぜひ本を手に取ってほしいと思います。

他人のために働くために、 まずは自分の心身の健康を保つ

――看護師になるという夢を叶えた後、理想と現実のギャップに悩む看護師さんも多いと思います。そんな看護業界で働く皆さんへ、伝えたいメッセージはありますか?

三宅 自分が肉体的にも精神的にもつらくなってくると、「 私 の思っていた仕事ってこんなはずではなかったのに」と思うことが多くなると思います。そんな時、まずは自分を守ることを大事にしてほしいです。特に医療職という仕事は、他人のために働くことを求められがちで、患者に尽くすことが理想だと言われることが多いと思います。でも、まずは自分の心身の健康が保たれていないと、他人を助けることは難しいですよね。つらくなったらしっかり休むこと、そして、求められる仕事はきちんとこなした上で「半身」で働くことが可能な職場環境になってほしいということを、やはり一番伝えたいです。

そのためにも、学生が看護師になるという夢を叶えいざ看護師として働くとなった時、実際に「半身」で働くことを意識できるよう、看護学校の先生方自身がまずはお手本として「半身」で働くこと、そして「半身」で働くことを受け入れる姿勢を見せることが、本当はできたらいいですよね。学校は看護師の模範を教える場所ではありますが、一方で看護師自身の心身が大事だということや、趣味の時間は取れる働き方を目標とする必要があるということを学生に伝えられると、心のどこかにそのことが残り、学生が看護師になった時にバーンアウトしない働き方へとつながるのではないでしょうか。ただ、それはとても難しいことだとは思います。

私は本の中で「半身」で働く、つまり「ノイズ」を受け入れる余裕を持つと書いていますが、これは究極的には、バーンアウトをしないためです。私自身が30代になって周りを見ていると、過労でうつになる方が想像していたよりも多いと感じます。過労死については最近やっと注目されるようになりましたが、その手前の状態であるバーンアウトになっている方もまた多く、その実態はまだあまり問題視されていません。また、自分がバーンアウトしていることにも気づかず、本当に立ち上がれない状態になってから初めて気づく……という方も多いようです。

仕事は生きていくのに必要不可欠で、もちろん重要です。しかし、だからといって自分の人生を犠牲にするべきではありません。仕事に人生を壊されすぎず、「半身」で働き、仕事以外の文脈に自分の居場所をつくってほしいと思います。夢を追いかける学生が将来、元気に業務に励んで理想の医療を叶えられるように、少しでも心の負担を減らしてバーンアウトしないように、一人一人が「半身」で働くことを重要視する世の中になるといいな、と心から思います。

――患者さんの問題だけを抜き出して考えるのではなく、患者さん周辺のノイズもケアの対象とする、そんな看護師の仕事は、非常に豊かなものであるように感じます。ノイズを受け入れてケアをするという仕事に就く看護師さんにこそ、自分の人生においてもノイズを受け入れる余裕を持ってほしい。そのためにも、「半身」で働くことを意識して、仕事以外のさまざまな文脈に居場所をつくってほしいと思います。

(了)

今回お話を伺った『なぜ働くと本が読めなくなるのか』(集英社新書、2024)

|

三宅さんの取り組み 「就職してフルタイム勤務をし始めた途端、大好きだった読書ができなくなってしまった」という自身の経験をきっかけに2024年4月、『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社2024)を上梓。発売後1週間にして累計発行部数は10万部を突破、異例の大重版となりました。エンタメから古典文学まで評論や解説を幅広く手がけ、“働きながら本が読める社会をつくる”をミッションに、読書や物語の魅力についての発信、講演を続けています。 |