- 保健師

- 助産師

- 看護師

- 准看護師

- 5年一貫

- 基礎分野

- 教育の基盤

- 看護論

- 教育論

- 雑誌『看護教育』

雑誌「看護教育」巻頭インタビュー

子どもたちが本来持つ驚異的な「学ぶ力」を引き出す関わり

-

インタビュー

インタビュー

-

雑誌「看護教育」

雑誌「看護教育」

- #学力喪失

- #認知科学

- #認知心理学

- #発達心理学

- #語彙

- 2025/11/25 掲載

※本インタビューは、雑誌『看護教育』66巻1号(2025年1-2月号)のp.1-8に掲載したものを、Web掲載用に再編集したものです。

看護のように実践が求められる学問において、教科書や座学など広く「学校」で学んでいることと、実習や臨床などいわゆる「現場」を結びつけて考えられない、というギャップに教員も学生も悩んでいるという声をよく伺います。また看護学生の「質」が変わり、教員がどれだけ丁寧に教えても学生に知識がなかなか定着しない、と思い悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今井さんは、人は本来、乳幼児から驚異的な「学ぶ力」を持っているのであり、子どもたちがその「学ぶ力」を学校で発揮することができないのには、私たち大人が持つある根本的な「教育」「学び」への誤解が影響しているといいます。子どもたちが持つ「学ぶ力」を引き出すために、教員はどのような関わりができるのか。今井さんのことばから、そのヒントを探してみませんか?

子どもたちは本当に学力を「喪失」しているのか

――今井さんの著書『学力喪失─認知科学による回復への道筋』では、「学び」や「知識」の本質について非常に重要な問い直しがなされていると感じました。著書によると近年、「子どもたちの学力が低迷している」といわれがちなのは、私たち大人が「学び」や「知識」について根本的に誤った認識を持っているからだといいます。

今井さん(以下、今井) 私は研究で、主に初等・中等学校の先生方とお話しさせていただく機会が多くあるのですが、その中で、やはり子どもの学力の低迷に悩んでいるという声を多く聞いてきました。実際、学校では多くの子どもたちが学力不振に陥っている現状があるようです。

小学校で習う基礎的な概念に一度躓いてしまった子どもたちは、中学校に入ってその内容をリカバーできるわけでもなく、基礎が理解できていない状態で授業が進んでしまいます。そして、勉強というものは難しくて自分には無理だと思う「学習性無力感」を抱いてしまっているようです。しかし、「学校での勉強についていけない」「学力テストで良い成績が取れない」そんな子どもたちは本当に「学力が足りない」のでしょうか?

私はそうは思いません。私の一番の専門分野は子どもの母語の言語習得で、乳幼児が一体どのようにして言語を習得していくのか、という謎に長年挑み続けてきました。言語というものは巨大で複雑な記号の体系であり、ことばを覚え、話したり、読んだり、書いたりできるようになるためには、気の遠くなるような知的プロセスが必要になります。そして、そのような言語を乳幼児期に習得できる子どもたちは、素晴らしい「学ぶ力」を持っていると断言することができます。では、なぜ子どもたちは本来的に持ち合わせている驚異的な「学ぶ力」を、学校で発揮することができないのでしょうか?今回、その謎を解き明かすべく本書を上梓しました。

研究を進める中で、「学び」や「知識」について、大人たち(あるいは世間全体)がある根本的な誤った認識をしていたことが分かりました。私たちはその誤った認識を自覚し、「学ぶ」とはどういうことかをあらためて考えながら、子どもたちの躓きの原因を理解した上で寄り添い、子どもたちが本来持っている「学ぶ力」を引き出せるような関わりをする必要があります。これこそが、私たち大人のあるべき姿であり、目指すべき教育であると感じています。

――なるほど。思い返すと、「学ぶとはどういうことか」について、立ち止まって考えたことはあまりないかもしれません。

今井 そうですよね。人間の記憶、学びというのは本当に不思議です。私たちはこれまで、知識は「教えられることで、学び手の頭に入れられる」「分かりやすく繰り返し教えれば学び手は理解する」という「知識観」や「教育観」を持っていましたが、これは根本的な誤解だと私は考えます。そもそも私たちはテキストや講義を録音機のように一言一句記憶することはできません。外界にある膨大な量の情報のごく一部にしか注目できないし、記憶できないのです。そして、その過程で非常に重要な役割を果たしているのが「スキーマ」というものです。

「スキーマ」とは「暗黙の知識の塊」のようなもので、私たちが意識していなくても、自身の経験を一般化してつくり上げられるものです。情報を「理解する」「記憶する」ということは、外界にある情報の行間をスキーマで補って、情報の解釈をしているということに他ならないのです。「スキーマ=枠組み」といってもいいかもしれません。そしてこのスキーマが発達してくると、いわゆるシステム1と呼ばれる「速い思考」ができるようになります。

しかし、このスキーマはいつも現実と合致しているとは限りません。基本的に人は(特に子どもは)視覚や触覚などの知覚できる経験に頼ってスキーマをつくる傾向があります。例えば重さについて、多くの子どもは非常に軽いもの、つまり砂糖の粒1つを自分で手に持ってみると、「重さはない」と感じます。この場合のスキーマは、「自分が重さを感じないものは重さがない」となってしまうのです。そしてまた厄介なのは、概念体系の根幹に近いところのスキーマが誤ってしまえば、それは大抵の場合、他の誤ったスキーマとつながって、どんどんとその塊を大きくしてしまうということです。例えば重さについて誤ったスキーマは、濃度の概念についての誤ったスキーマを誘発します。液体に溶けてなくなってしまったものは「重さ」がなくなり、存在そのものが消えたと感じてしまうのです。

そして、学び手のスキーマに合わない情報は、いくら丁寧に教え手が説明しても学び手の頭に入って来ることはありません。したがって認知科学では、学び手のスキーマの誤りこそ、学習の躓きの最も大きな原因だと考えられており、私はこの誤ったスキーマを修正することこそ、学校での学びの大きな役割であると考えています。システム2と呼ばれる「遅い思考」や、クリティカルシンキングも同じ役割を持っていますね。私たちはまず、学び手のスキーマが誤っていないかを見極め、もし誤っていれば、それを修正するところから始めなければならないのです。

――学び手はスキーマから間違っているかもしれない。この前提を踏まえることができれば、「これだけ教えているのに何で分かってくれないの!」というもどかしさも、少し解消されるかもしれません。

「たつじんテスト」で分かった、子どもたちの衝撃的な(不)理解

――本書でも紹介のあった「たつじんテスト」は、子どもたちの持つ根本的なスキーマの誤りを解き明かすために開発されたのですよね。

今井 そうですね。入手可能な範囲でさまざまなテストを研究する中で、ほとんどのテストは単元で学んだ内容を子どもたちがどこまで理解しているかを測るものであると気づきました。一方で、子どもたちがどのようなスキーマを持って単元の学びに臨んでいるか、どのような思考の特徴を持っているかなどについて可視化できるようなテストがあれば、それぞれの子どもに対して躓きを解消するための手立てを考えることができます。それこそが私たち大人が提供できる「個別最適な学び」であると感じ、2017年に小学生版「たつじんテスト」の開発に至りました。

いくつかの小学校で「たつじんテスト」を解いてもらい、そこで得られた結果はなによりも「衝撃」でした。これまで研究を重ねる中で、世界中の子どもたちが数字という概念の理解に苦しみ、苦手としていることは多くの文献でも報告されていることであり、理屈では理解しているつもりでした。しかし、あらためてその結果を目の当たりにすると、「ここまで分かっていないのか……」と強いショックを受けました。

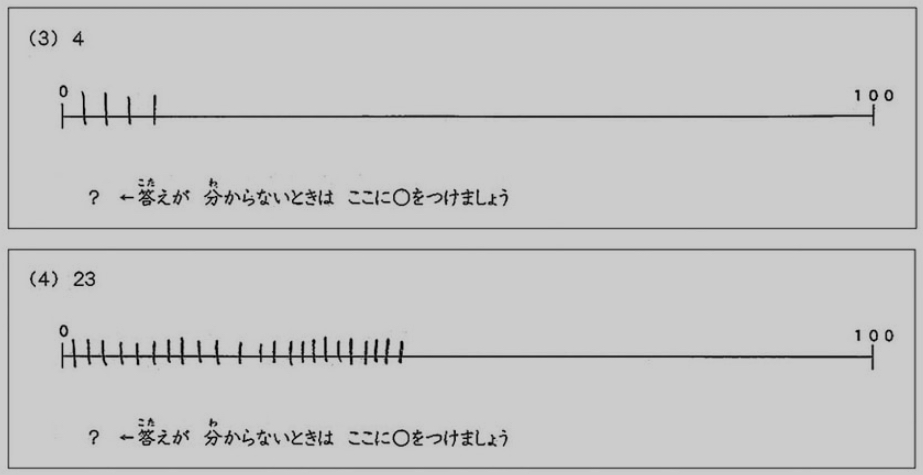

[図1] 大問1(整数の数直線上の相対的位置)の誤答例:提示数の本数だけ線を引く。

[図1] 大問1(整数の数直線上の相対的位置)の誤答例:提示数の本数だけ線を引く。

出典:今井むつみ, 他: 算数文章題が解けない子どもたち―ことば・思考の力と学力不振. 岩波新書, p.107, 2022.

例えば小学生用「かずのたつじん①」(大問1)では、0から100までの数直線上に、与えられた数の位置を線(矢印)で示すという問題を出しました。一見簡単な問題ですが、小学3年生の正答率はなんと40.4%に留まり、0から100までの数直線上に問題で問われている数だけ線を引いている解答[図1]]や、4の時は4 mm、23の時は23 mmのところに線を引いている解答も見受けられました。彼らにとって数はモノを数えたり測ったりするためのものであり、100にしろ1000にしろ、与えられたスケール(尺)の上で、数の位置や量を考えるということができなかったのです。

多くの子どもたちが数はモノを数えるためだけにある、という誤ったスキーマを持っており、これは乳児の時から頻繁に聞く数のことば(イチ、ニ、サン……)が、モノの数を数える文脈で使われるからである─これは認知科学ではよく知られていることではありますが、このようにそれが実際に可視化されると、あらためて驚きました。

このように、そもそも「数の記号の量は任意の尺(スケール)において相対的に決まる」というスキーマを持たない小学生にとって、分数はさらに難解であるといえます。分数は単にモノを2つに分けたり3つに分けたりするということではなく、ある量を基準とし、つまり「1」と考えて、その量を均等に分割する必要があるからです。実際、「たつじんテスト」の別の問題の結果からも、2分の1と3分の1、どちらが大きいかが分からない子どもが小学5年生で約半数もいる、ということが分かっています。

――子どもたちはそもそもスケールとしての1の意味が分かっていないので、「分数の意味」も理解できないのですね。

今井 そうなんです。結果から分かったのは、私たち大人(教員)が子どもたちに単元の内容を教える際、その学習の前提となる概念がきちんと習得されているか、誤ったスキーマを持っていないかどうかを、まずしっかりと確認すべきだということです。そして、もし前提が満たされていないのであれば、前提となる基本概念を「記号接地」させるまで戻るべきです。そうでないと、今回であれば単位としての「1」の意味が分からないまま学習を進めてしまうことになります。

小学校高学年から先の算数・数学が「ひたすら記号を操作するだけのわけが分からないもの」になってしまえば、子どもたちにとって、学びは困難で自分には無理なのだと思ってしまう、そしてこれこそが「学習性無力感」につながってしまうのだと思います。

学びを身体化できるのは学び手だけ

――「記号接地」ということばが出てきました。あまり馴染みのないことばで、もう少し詳しく教えてください。

今井 「記号接地」とは、「ことばと身体感覚や経験とをつなげること」と私は理解しています。そもそも、このことばは1990年にスティーブン・ハルナッドという認知科学者が、当時の人工知能(AI)を批判する意味を込めて「記号接地問題」と特徴づけたことに由来します。AIは一見、人間の話していることばの意味が分かっているようにみえますが、実は理解していない記号を、別のやはり意味を理解しない記号で置き換えているだけで、どこまでいっても人間が本当に伝えようとしている「意味と意図」を理解することはできていません。つまり、AIの中では、単語1つ1つを経験や感覚に対応づけて、身体的に「接地」した状況にすることはできないのです。

一方で人間は、五感を用いて、身体で具体的に経験をすることができます。まず身体的な経験から始まって、そこでは先ほど挙げた「重さ」にまつわる誤ったスキーマのように、誤った理解をすることは往々にしてあります。しかし、一度そこでつくり上げたスキーマに合わない事象を次々に経験したり、他の事例と比較したりすることで、子どもたちの中での洞察はどんどんと洗練されていきます。そして、推論を繰り返すうちに徐々に真理に近づくことができるのです。

このように、「具体」と「抽象」を行き来するような推論のプロセスを経て、子どもたちが理解した知識は、経験や感覚に対応づけて理解することができている、つまり「記号接地」しているということができると思います。乳幼児が一般の名詞や動詞をどのように記号接地させているのかを考えてみると、さらに分かりやすいかもしれません。

――「ChatGPTは超優秀な『次のことば予測マシン』」という、著書に出てくるフレーズは非常に印象的でした。では、乳幼児が具体的にどう記号接地しているのかについても教えてください。

今井 乳幼児が単語の意味を覚えるプロセスで、あることばが発せられた時、それと1つの対象を結びつけるだけでは、そのことばを他の状況で使うことはできません。例えば、白くて耳の長い生き物をウサギと結びつけただけでは、茶色いウサギを見た時に「あ、これはウサギだ!」と認識することはできませんよね。ことばを覚えるということは、点を面に広げるということに他ならないのです。乳幼児はさまざまな身体的な経験や推論を通して、茶色のウサギも灰色のウサギもウサギであると分かり、そして、リスやハムスターはウサギではないことが分かるようになります。

このように「点から面へどう拡張するか」は、大人が教えることはできません。子どもたちが自身で経験した1つの事例を広げて、面としての意味、つまり、目の前の特定の対象に限定しないで、そのことばの本当の意味を考えるのです。これは「一般化の推論」といい、アブダクション推論の一種に数えられます。

アブダクション推論とは、演繹推論のように結論が一義的に決まる推論ではなく、異なる分野の知識を組み合わせたり、比喩や推論を用いて新たな知識を創造したりする推論のことです。子どもたちはこのアブダクションを通して、自分で輪を広げていきます。そして同時に語彙についての暗黙知である「スキーマ」を学び、その知識は身体の一部として感じられるように、つまり記号接地できるようになっていきます。

この一般化のアブダクションをする時、子どもたちは無限の数の一般化が可能であり、実際、乳幼児期の子どもたちはさまざまな過剰一般化を行うことが知られています。例えば、「ことばは似た形の他のモノにも使える」という誤った一般化の推論から、「おつきさま」を丸い時計にも、クロワッサンにも、レモンスライスにも、牛の角にも、露がついて光る葉っぱにも一般化してしまう事例は有名です。

しかし、例えばこの事例だと、子どもたちはしばらくして「モノにつけられたことばは似た形の他のモノにそのまま使うことはできない」という洞察を得ます。この洞察を得ると、一般化のアブダクションの精度はうんと上がり、子どもたちの語彙は急成長をみせます。このように、何かを学習する時に、子どもが自分で手がかりを見つけ、洞察を得て、学習を加速させていくプロセスをブートストラッピングといいます。このブートストラッピングを通し、子どもたちはさまざまな洞察、アブダクションを繰り返し、徐々に語彙のシステムを見つけて自由に言語を使えるようになっていくのです。

――このようなプロセスで言語を習得していくのですね。あらためて子どもたちの素晴らしい「学ぶ力」を実感しました。

今井 そうですよね。そしてこの記号接地のプロセスは、学校の全ての教科、全ての単元の学習でも同じことが行われているといえます。つまり、全ての学びにとって、子ども自身で抽象化を行うことは必要不可欠な過程なのです。そこで私たち大人ができることは、子どもが自らブートストラッピングできるように足場を架けてあげることではないでしょうか。そして、もし子どもたちのスキーマやアブダクションが誤っていれば、それを修正できるような足場架けをすることも必要です。

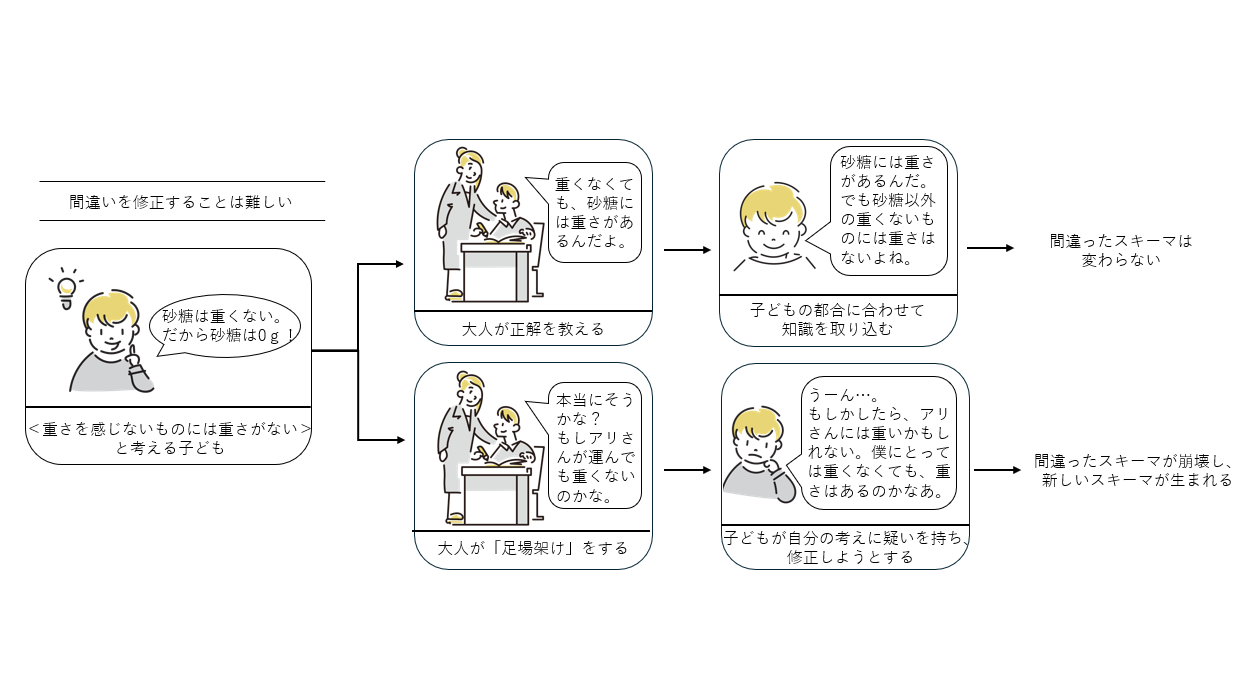

[図2] 子どもが陥っているジレンマ

[図2] 子どもが陥っているジレンマ

出典:今井むつみ: 学力喪失─認知科学による回復への道筋. 岩波新書, p.229, 2024.を基に編集室が作成

今井 スキーマの修正は非常に難しいことです。スキーマは学習者がさまざまな事例から自分でつくった暗黙の知識なだけに、「○○が正解だよ」と教えられるだけでは簡単には修正されませんし、その「正しい答え」を自分の誤ったスキーマに合うように都合よく解釈さえされてしまいます[図2]。そこで、いかに子どもたち自身で気づくように促せるか、この足場架けこそが、教育者の本当の腕の見せ所だと思います。そしてこれは一朝一夕でできるようになるものではなく、常に考え続け試行錯誤を繰り返す中で、ベストなものを見つけ出す必要があると思います。

抽象的で記号接地が困難な概念は、実践→失敗→修正のらせん状のブートストラッピングの過程を経て、徐々に接地し、コツをつかみ、最終的に直観的にすぐ取り出して使えるところまでもっていく。これが「身体化」された、「生きた知識」になるということです。難しい抽象的な概念を「生きた知識」にするには、これ以外の方法はありません。知識を身体化できるのは、学び手だけなのです。

――「知識を身体化できるのは、学び手だけ」。これは非常に重要な示唆を含んでいるように感じました。私たち大人の役割は、子どもたちに知識を「教える」ことではなく、子どもたちが自ら学ぶために「支援」し、「足場架け」をすること。この認識を、これからも持ち続けたいと思います。

学生の「学ぶ力」を引き出す関わりとは

――人間が記号接地する過程の中で、その「経験」の大切さについてお話がありました。

今井 私たち人間が記号接地をするために、まずは概念を生活経験に紐づけること、つまり経験することが何より重要です。でも、ただ経験すればよいのかというとそういう問題でもなく、「経験から学ぶ」という意識・態度も非常に大事であると考えています。そして実際、経験年数が長い人よりも、年数が短くても学ぶ意欲の高い人のほうが知識量やパフォーマンスが優れていることが多いようです。

10年以上経験を積んでベテランになってくると、全ての経験は当たり前だと感じられるようになり、まるでルーティーンをこなすように物事に向き合うようになってきがちです。このような意識・態度だと、それ以上何かが向上することはほぼありません。一方で、まだ経験年数の浅い若手は、目の前の物事を一生懸命覚えようとしますし、自分でさまざまに工夫を凝らそうとするのです。

私が非常に関心を寄せている、熟達分野で最も著名な研究者であった故・アンダース・エリクソン先生の研究によると、若くても一生懸命研究して、どうしたら良い教育ができるかと研究する若手と、既に確立したルーティーンをこなすだけの人では、その力の差は顕著に現れます。そしてこのような傾向はすべての仕事を持つ大人に同じことがいえると思いますが、特に医師や、子どもを教える学校の先生に多くみられるようです。

同じことが看護学生にもいえるのではないでしょうか?学生は看護学校で学ぶ中で、実習や演習などでさまざまな経験を積むと思います。初学者である学生は、工夫によって大幅にその看護の力を伸ばすポテンシャルを持っていると考えられます。その上で、やらなくてはならないことをただ義務としてただこなすか、1つ1つ意味を考えながらこなすかによって、その学習内容は大きな差が生まれると思います。

例えば実習の記録を取るという場面において、私は基本的には記録の形式はそこまで大事ではないと考えています。与えられた記録用紙の決められた項目をただ埋めるだけというより、他のところに空欄があってもよいから、その実習で経験したことの、何が大事で、その理由は何かということを、自分でしっかりと考えながら進めてほしいと感じます。

形式にこだわりすぎると、多くの人は形式さえ守っていればよいというような気持ちになりがちです。子どもたちの学びにとって本当に大事なのか何か、一度立ち止まって考えてみてほしいと思います。

――看護教育でも振り返りなどの経験学習は大切にされてきましたが、その関わり方のヒントにもなりそうです。

今井 加えて、例えば演習や実習で学生がする1つ1つの行動に対して、その意味を問うことも大事だと思います。そしてその意味を問う時は、教員が想定していた答えが返ってきたかどうかではなく、より根本的なスキーマが誤っていないか遡って確かめるような問いも必要であると思います。もし抽象度の高い段階の問いに学生が答えることができても、それは本当の意味が分かっているかを判断することにはつながらないからです。そして、教員は学習者が自分では気づきにくい自分のスキーマの誤りをちゃんと指摘できるように、常に俯瞰的に考え、メタ認知を働かせる必要があると思います。

学生の行動に対して意味を問う中で、彼らの根本的なスキーマの誤りが判明した時、その誤りを指摘するのはやはりとても難しいことです。しかし、このスキーマの誤りを正しく誘導する指導こそ、私は、教育という仕事の神髄であると感じています。

ここまで実習や演習など経験ベースの学習の大切さを述べてきましたが、座学での学習ももちろん欠かせない要素です。私たちは全てを経験できるわけではないので、全てのものごとを残らずに記号接地できるわけではありません。そのかわり、座学で学ぶ内容を文字として頭に入れておくことができます。ほとんどの場合、人間は記号接地できていないものはすぐに忘れてしまうのですが、そこで継続してテキストの知識を暗記し、考え直し、再構築することで、頭にその体系をできるだけ「置いて」おくことができます。

そして、経験をきっかけに記号接地のタイミングを虎視眈々と待つ。これがものごとを記号接地して身体化するために、必要な姿勢だと感じています。そして、記号接地した「生きた知識」を蓄えた学生たちは、もし臨床でマニュアル通りでないことが起こっても、「臨機応変」にその知識を活用することができるのではないでしょうか。

(了)

今回お話を伺った『学力喪失―認知科学による回復への道筋』(岩波新書、2024)

|

今井さんの取り組み 今井さんは認知科学、特に認知心理学、発達心理学、言語心理学の分野の研究者であり、語彙(レキシコン)と語意の心の中の表象と習得・学習のメカニズムについて研究しています。言語学者である秋田喜美さんと上梓した『言語の本質―ことばはどう生まれ、進化したか』(中公新書、2023)は「新書大賞2024」に選出。『学力喪失─認知科学による回復への道筋』(岩波新書、2024)では、子どもたちの学力の躓きの原因を認知科学の知見から解明し、学力回復への希望をひらいています。また「学び」についてこれまで分かってきた認知科学の成果を教育現場の実践にどのように生かせのかを研究し、社会に伝えるためにABLE(Agents for Bridging Learning and Education)というコミュニティをつくり、年に2回ほどワークショップシリーズを開催しています。 |