- 看護師

- 准看護師

- 精神看護学

- 教育方法

偏見を和らげ、学習意欲を喚起する 精神看護学における授業の工夫

第3回 「精神に障害がある人の生活を支えるシステム」に触れる:地域生活での支援当事者との交流学習

-

動画

動画

- #精神看護

- #地域

- 2025/02/06 掲載

北部看護学校(以下、本校)の設置主体は北部地区医師会で、沖縄本島の北部地域である名護市で周囲は緑豊かで自然が多い地域に位置しています。3 年課程の学校で、定員は 1 学年 80 名、今年度(2024年度)で創立 32 年を迎えています。

|

第2回 「精神障害」の理解を促す:映画『ビューティフル・マインド』鑑賞 第3回 「精神に障害がある人の生活を支えるシステム」に触れる:地域生活での支援当事者との交流学習 |

北部看護学校

精神障がい当事者との関わりを通じた授業

DVD学習による「精神障害の理解」と外部講師(医師)による疾患の授業の後に、実際に精神疾患を持ち、社会で生活している当事者を講義に招いて学習しています。

最初に、施設職員から活動内容の紹介をレクチャーしてもらい、次に、参加した当事者1人ひとりに自身の病気のことや体験談を語ってもらいます。後半は、学生をグループに分け、各グループに当事者の方々を割り振って入ってもらい、学生からの質問に答えていただいたり、意見を交換したりすることで、患者の気持ちに共感する体験を行っています。そして講義の最後には、当事者から学生に向けた「医療者・看護師として期待すること」をメッセージとして伝えてもらっています。このように、「病気のことは『病気のプロ(患者・当事者)』から学ぶ」という視点での学習体系を構築しています。

本授業を通して、患者の持つ苦悩・気持ちに寄り添うとともに、精神疾患患者・精神障がい者は、何も特別で異質な人ではなく、われわれと同じ「ひとりの人間であること」の情意領域での理解につなげている。実際に学生の感想文からもそのねらいの達成感や、各自が抱いていた偏見の払拭にも効果があることを確認できている。

対象理解、イメージの転換

・病名を知らなかった(知らされてこなかった)20年間は不安と恐怖で生きている意味が分からなかったけど、診断名をつけてくれた Dr のおかげで「ほっとした」「救われた」。

・「精神疾患を持っていても普通の人だよ」と話していた。

・「自分を見てほしい、普通に接してほしい」というメッセージを受け取った。

・「野菜が高くなっている」など、価値観が私たちと何も変わらない方たちと出会った。

・幼い頃に傷ついた過去があったことが原因で発症し、未だにトラウマがフラッシュバックしたりする。自分の疾患を理解して対処することができていてすごいと思いました。

・自分の考えをしっかり持っていて、最善の判断をすることが私にはできないので、とてもすごいと思いました。

・直接話をしてくれてことで、精神疾患についてイメージをより分かりやすくできるようになった。

・退院後の生活についての想像がつきやすくなり、精神の実習や今後に活かすことができる。

・以前までは精神疾患を持っている方々に、「怖い」「情緒が激しい」といったイメージを持っていましたが、今回の授業を通してイメージが 180 度変わりました。

・これまで精神病と聞いたらその疾患の方にものすごく気を取られていたが、今回の講義で疾患の前にその人自身の人間性に触れることができ、私たちと同じなんだと感じた。

・精神疾患を患っている人に対して、「怖い」「暗い」などマイナスイメージを持っていたが、みなさん明るい方々という印象があり、イメージが大きく変わった。

・一番印象に残った言葉は、「症状はその人なりのSOS。生きようとしていること。それを押さえつけたり、すぐに鎮静することが疾患を障がいに変えてしまう」。病気の特性や症状をしっかり理解することで、勝手なイメージが取り除かれ差別や偏見が少しでも減ると思います。

・当事者の「病気は治すんじゃなくて“共に生きる”」という言葉が印象的。すごい前向きな考えでよいと思った。

・少し話し方が独特でしたが、会話のキャッチボールや感情表現もごく普通の人と変わらず、本当に病気なのかと疑いました。

・病気になったきっかけや幼少期の生い立ちなどしっかり振り返られ、自分自身と向き合っていると感じた。しかし、今回のように大勢の前で自分の過去を話すことができるようになるまでに、どれだけの月日や葛藤があったかと思うと、心に来るものがあった。

・「差別や偏見は双方の対話不足」という言葉にとても感銘を受けた。高血圧症などの慢性疾患になっても差別されないのに、心に病を抱えると差別が生まれる社会は生きづらいと思います。

・「両親にも受け入れてもらえず、病気が移るから近づくな」と言われるなど、1人で抱え込んでいた時期は本当につらかっただろうと思った。病気について周りの理解してくれる存在が本当に大切だと感じた。

・よくYouTubeで病気を患っている方々の動画を見るが、直接会って話をするのは初めてのことだったので緊張したが、その方の生活背景や病気のことを詳しく知ることができる貴重な機会となった。

・もし私に精神障害があったら隠そうとすると思う。しかし今回話をしてくれた方々は、自分がどんな人なのか隠すことなく話をしていて、これが“受け入れる”ということなのかと思いました。すぐに自分への理解が深まるのではなく、「周りの人に支えられて今があるということ」や「この人がいたから今の自分がある」という話を聞きました。

・私自身は自分と向き合うことが苦手で、何をするにも相手にすべてを合わせたり、意見を言うと雰囲気が悪くならないか心配で発言をしなかったり、お願いをされたら断れずにため込んでしまって苦労することが多いため、当事者の話を聞いて元気と勇気をもらうことができました。

・これまで、授業でさまざまな疾患の説明や事例・先生方の実体験での話でしか精神の患者の想像ができていませんでした。しかし今回は、当事者の方々に実際に会い話を聞くことができ、想像していた以上に驚きを感じました(自傷行為の傷跡を見たり、自殺未遂のエピソードなどを聞いて)。

・それぞれ違った背景や症状がある中でも共通して伝えていたことが、“知ることの大切さ”でした。偏見を持つのではなく、対話を通してその人を知ることは、誰とでも良好な人間関係を築くために最も大切で必要なことだと思いました。

・自殺未遂を起こしたなどの話を聞けば聞くほどつらくなりました。これから看護師になる私にはとても考えさせられました。自殺未遂に対し拘束をすることは、その人の命を守るためには仕方のないことかもしれないが……。患者さん1人1人に寄り添うことはできるし、思いを聞いてあげたいなと思いました。

今後の学習意欲・方法への示唆、看護師としての心構え

・患者さんを患者さんとしてではなく1人の人として関わることを忘れない。

・疾患やカルテだけでその人を見がちになっていると感じた。その人本人に目を向けることが大切。

・看護師や医療者が話す言葉は、医師への不信感やその時の看護師への悪いイメージにつながるし、トラウマになる可能性もあると、あらためて発言することの責任や対話を重ねることの大切さを教えてもらいました。

・(本日の当事者からの)メッセージを心に刻み、その人が生きた人生観や価値観、出会いを大切にしながら、これから出会う人々に親身になり寄り添う姿勢が重要だと考えます。

・社会的弱者と呼ばれている人たちへの偏見の目を減らしていきたい。

・「忙しい」を理由にせず、聴く耳を持ち対話がきちんとできる看護師になりたいと思いました。

・つらい場面に遭ったり病気になったからといって、そこで人生が終了するわけではなく、道はたくさんある。行き詰った時はいろんな方向性から考え直すことが大事だと分かりました。

・精神疾患は病気として扱われますが、その人の個性という見方で理解することも大切だと思った。

・資格を取って現場に出た後も、「患者さんから学ぶ」「常に目の前の人から学び、どんどんその学びを更新していく」ということを忘れずにしてきたい。

・当事者から聞いてしか分からないこともたくさん聞くことができ、これから人の気持ちを尊重して関わっていくことや1人1人を理解して受け入れることを意識した看護師になりたいと思った。

・「精神障害者だから……」とまとめるのではなく、しっかりと目を向け患者さんと向き合っていくことの大切さを実感しました。

・精神疾患を患っている人たちがより自分らしく生きていける社会をつくるには、周囲の人たちが病気について知ることが重要であり、共感と尊重の姿勢をもつことが大切だと感じました。

・私は将来、どんな看護師になりたいのか迷っていますが、患者と素直にまっすぐ向き合っていける看護師になりたいです。

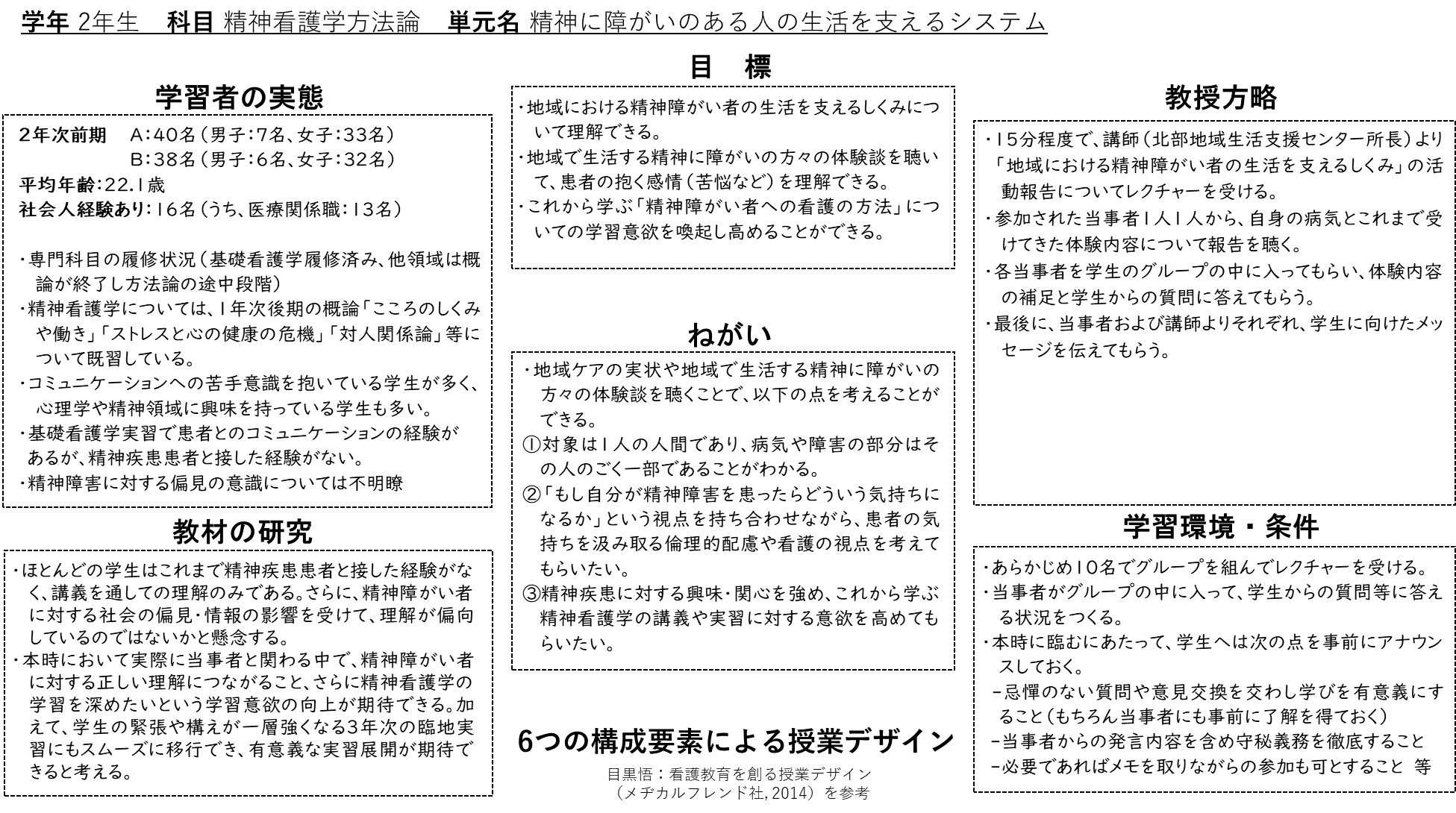

授業の概略

第 3 回の授業デザインを以下に示します。

事前ガイダンス

- 当日の教室のレイアウトを指示する(10名でグループを組むことなど)。

- 当事者がグループの中に入り、学生からの質問などに答える状況を設定する。

- (忌憚のない質問や意見交換を交わし学びを有意義にすること、当事者からの発言内容を含め守秘義務を徹底すること、必要であればメモを取りながらの参加も可とするなど)

- 受講後は感想文の提出があることを説明する。

- 途中で一度休憩タイムを設ける など

導入

本日の授業の流れを説明する。

展開

- 講師より、「地域における精神障がい者の生活を支える仕組み」「地域における支援の実際の紹介」についてレクチャーを行う。

- 参加された当事者1人ひとりから、自身の病気とこれまで受けてきた体験内容について報告してもらう。

- 各当事者には学生グループの中に入ってもらい、体験内容の補足と学生からの質問に答えてもらう。

- 当事者および講師より学生に向けたメッセージを伝達してもらう。

連載のまとめ

より良い看護を実践していくためには、看護の対象を正しく理解することは必要不可欠です。精神看護学において、「見えない病気・見えにくい病気」である精神疾患を理解することは、特に医学知識の乏しい、かつ医療経験のない初学者の看護学生にとっては “至難の業” といえるでしょう。

精神看護学担当者としてその難解さを学生に、どう学習させていくのかという課題に直面します。「経験することに越したことはない」という観点から、ある意味「精神疾患を経験」できればいいのですがそういう訳にはいきません。

私は看護教育の現場に身を置いた当初から、できるだけ現実に近く疑似体験できれば、あるいは経験している当事者から学ぶという体験を通して、正しい理解に近づいていけるものと考えてきました。さらに、疾患や対象者を頭で理解するだけでなく、心で受け止め理解するという情意領域の理解を通して、援助する側の「心」を投入してケアすることの大切さを伝えたいという思いがありました。

今回、紹介した 2 つの授業は、そうした私の看護観・教育観を体現化した内容と言っても過言ではありません。今後も内容を見直しつつ、学生の理解につなげる共に精神看護学に興味を抱き、将来はその分野で活躍する場に 1 人でも多くの学生が進んでいけたらと期待します。

学校から望む名護の景色

学校から望む名護の景色